二段脈(bigeminy)

二段脈は2個の収縮波がグループを成しているものであり、定義によっては期外収縮だけでなく補充収縮、脚ブロックなどもグループの構成要素に含まれます。

期外収縮

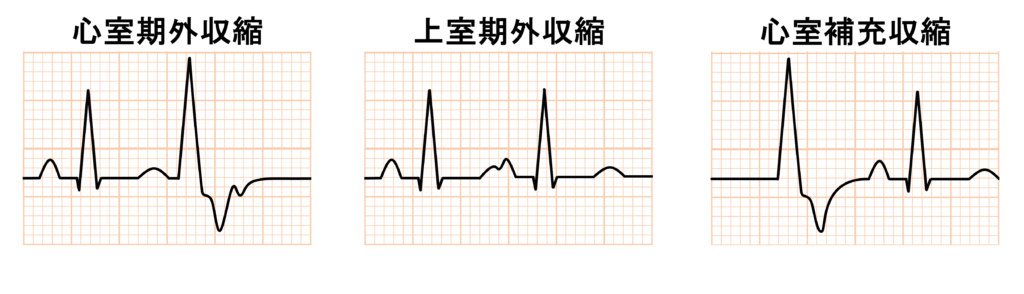

一番多く見られる二段脈は、洞調律と期外収縮が1対1の関係で繰り返し出現する二段脈です。期外収縮の発生場所により上室性と心室性に分けられます。

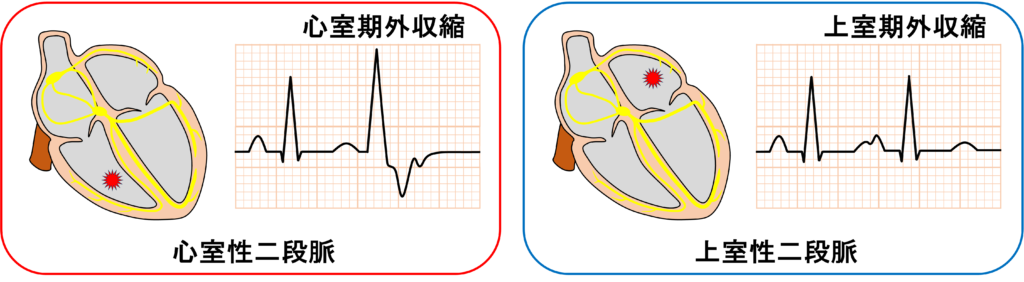

上室性二段脈

洞調律と上室期外収縮がグループをなしている二段脈です。

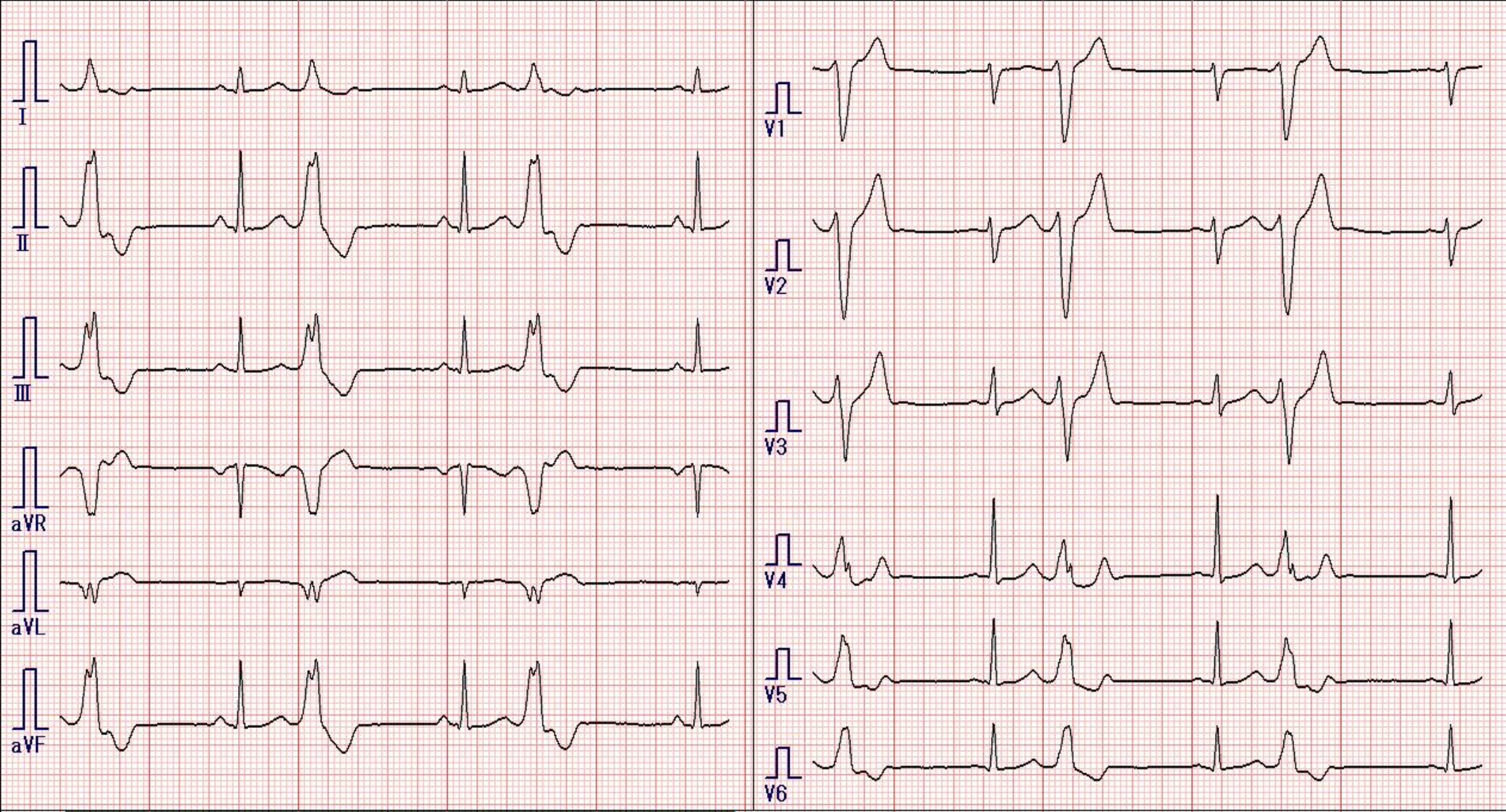

心室性二段脈

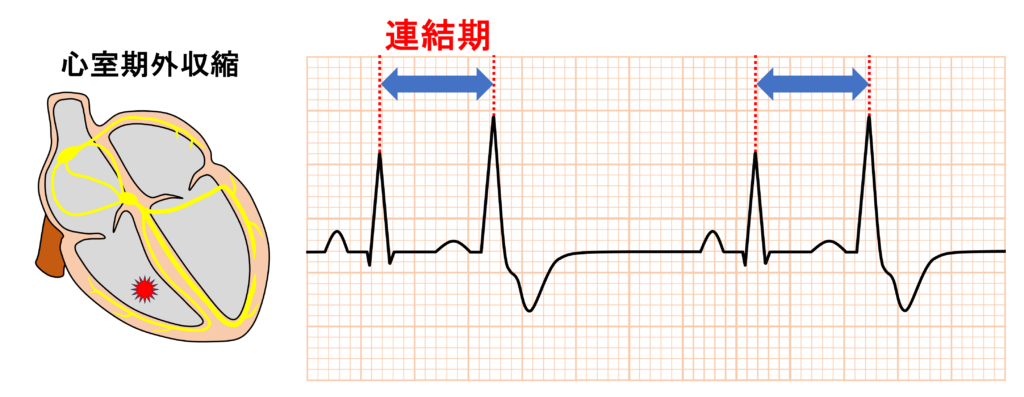

洞調律と心室期外収縮がグループをなしている二段脈です。基本的には二段脈の時の期外収縮は同一の部位から発生しているため、波形と連結期は同じになります。

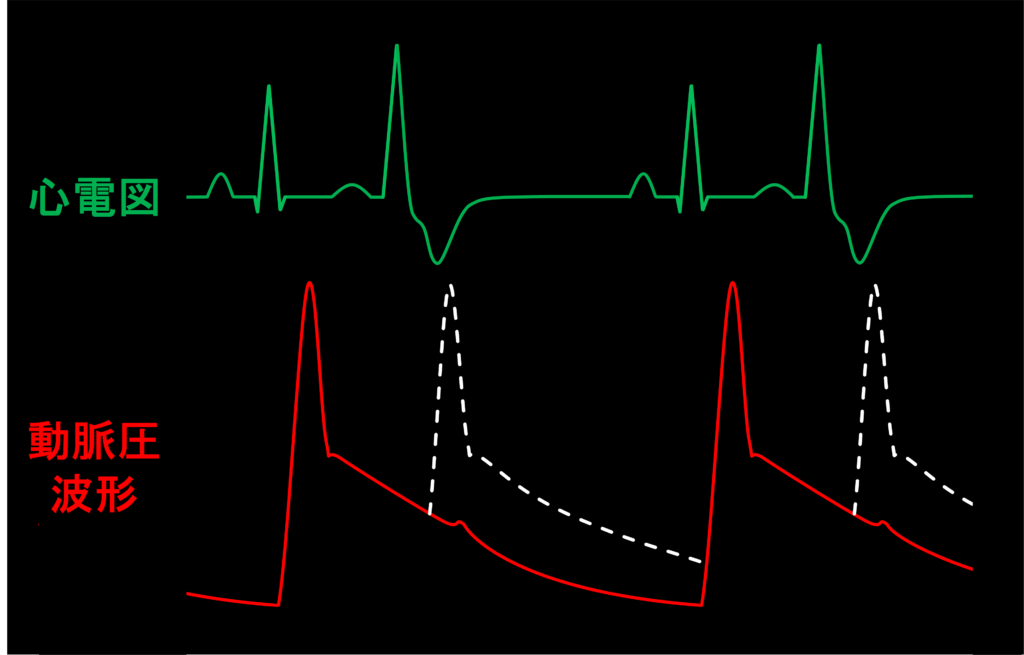

心室期外収縮の時は心拍出量が少なくなるため脈がふれなくなることがあります。そのため心室性二段脈は徐脈と判断されることがあります。集中治療室などでAラインが留置されていれば心室期外収縮時に圧波形が変化する様子を見ることができます。

二段脈の法則(rule of bigeminy)

二段脈の有無は先行する洞収縮と期外収縮の間隔の長さに依存します。心室期外収縮の場合は長い心室周期(RR間隔)に続く心拍の後に出現しやすくなります。これは、RR間隔が長いほどリエントリー回路が発生しやすくなり、心室期外収縮が発生しやすくなるためとされています。

このような二段脈の特性を”二段脈の法則 “と呼びます1)。期外収縮が次の期外収縮を引き起こしやすくするため、二段脈は発生すると持続しやすい特徴を持っています。

その他の二段脈

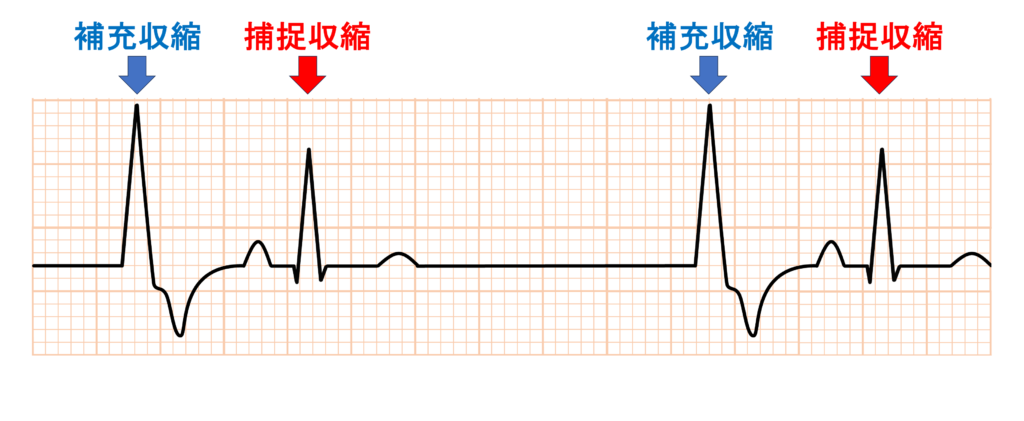

補充収縮

補充収縮(escape beat)と捕捉収縮(capture beat)が一拍毎に交互に出現する稀な二段脈として補充捕捉性二段脈があります。

参考文献

参考文献

心電図の読み方パーフェクトマニュアル P252