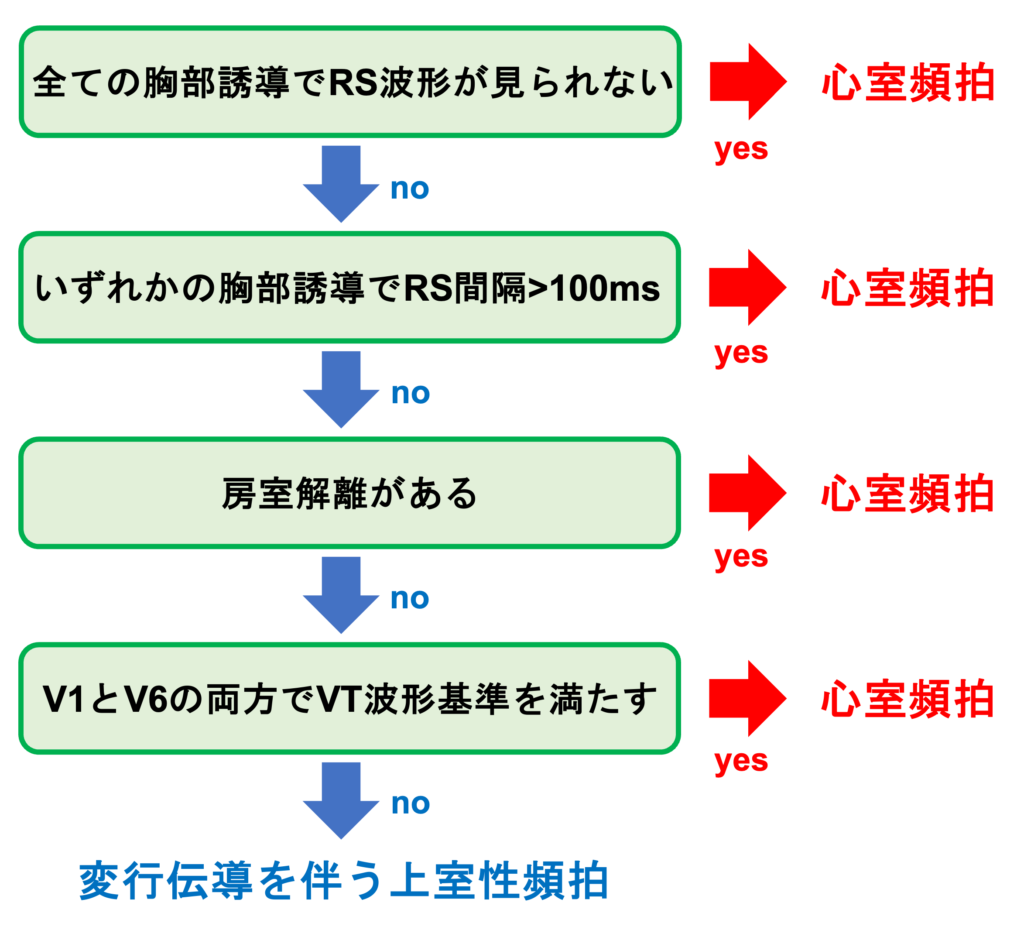

Brugada criteria

Brugada criteria(Brugada algorithm)はwide QRS頻拍において心室頻拍と変行伝導を伴った上室性頻拍を鑑別するために用いられる基準です1)。

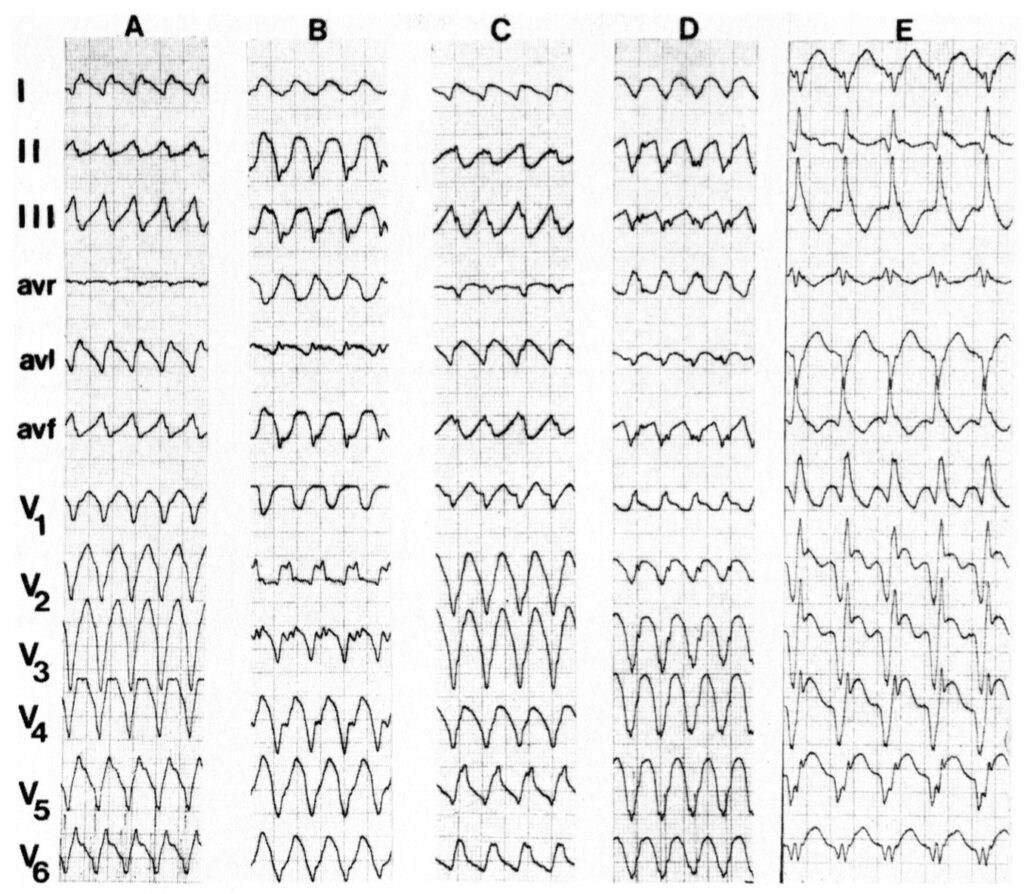

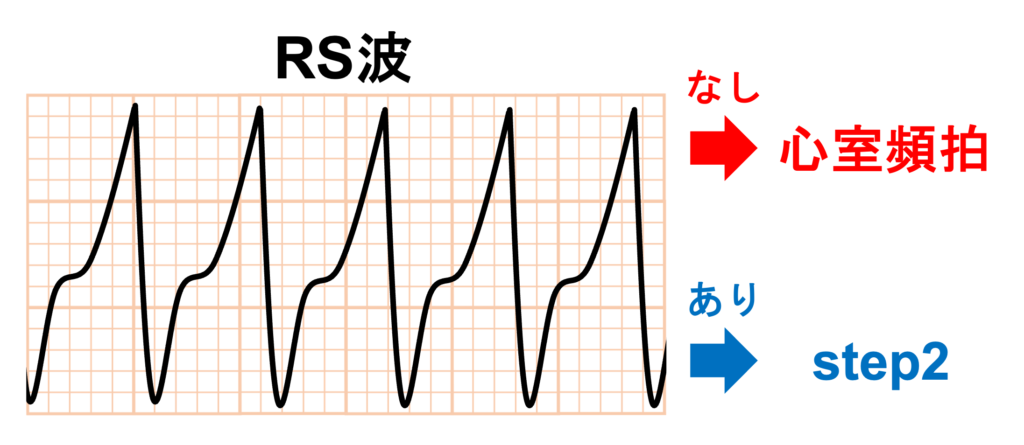

step1 RS波

胸部誘導でRS波があるかを確認します。上室性頻拍では必ずどこかの胸部誘導にRS波を認めます。よって、全ての胸部誘導でRS波が見られない場合は心室頻拍の診断となり、そうでない場合はstep2に進みます。

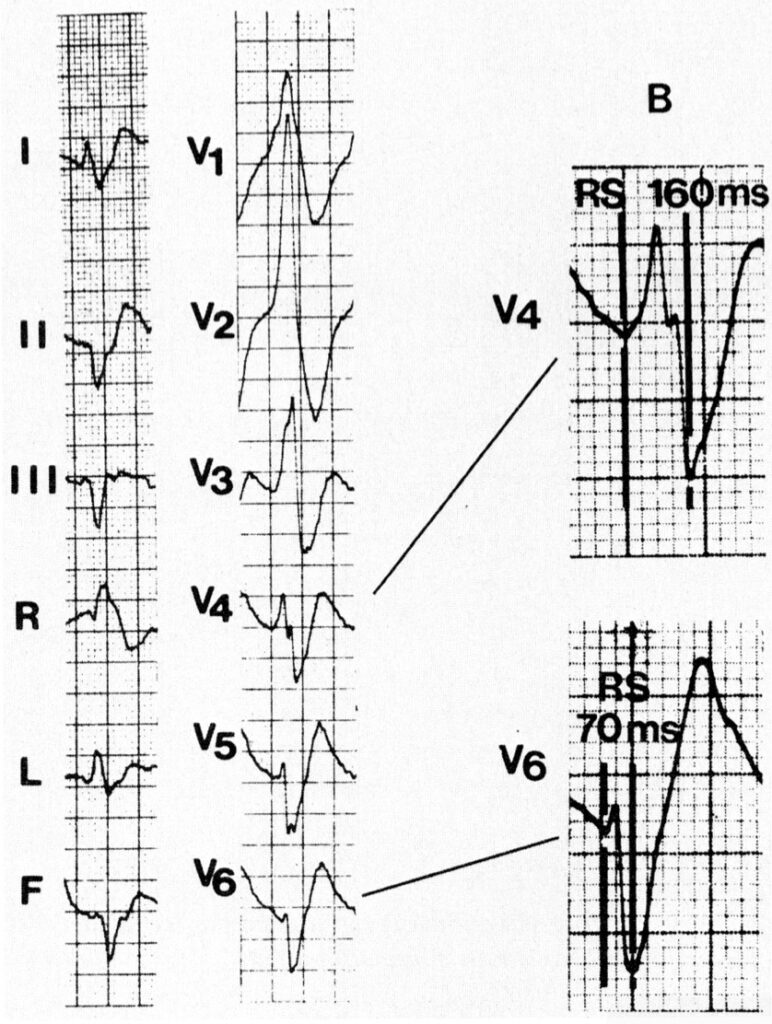

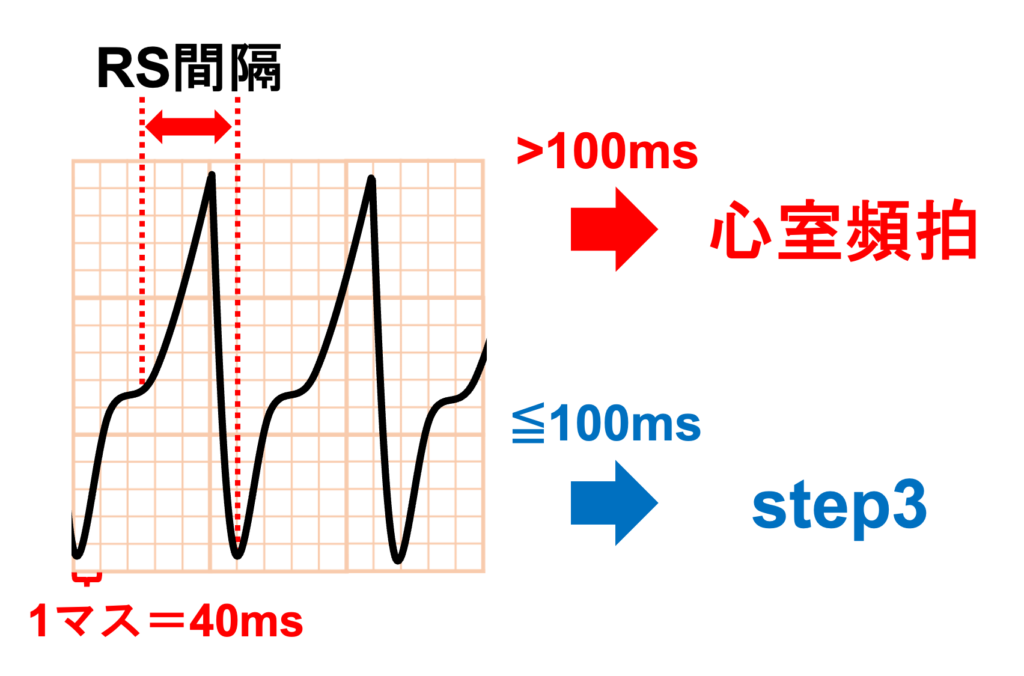

step2 RS間隔

胸部誘導におけるRS間隔を確認します。RS間隔はR波の始まりからS波の一番深い部分までを測定します。上室性頻拍ではRS間隔が100msを超えることはありません。よって、1つの誘導でもRS間隔>100msを認めた場合は心室頻拍の診断となり、そうでない場合はstep3に進みます。

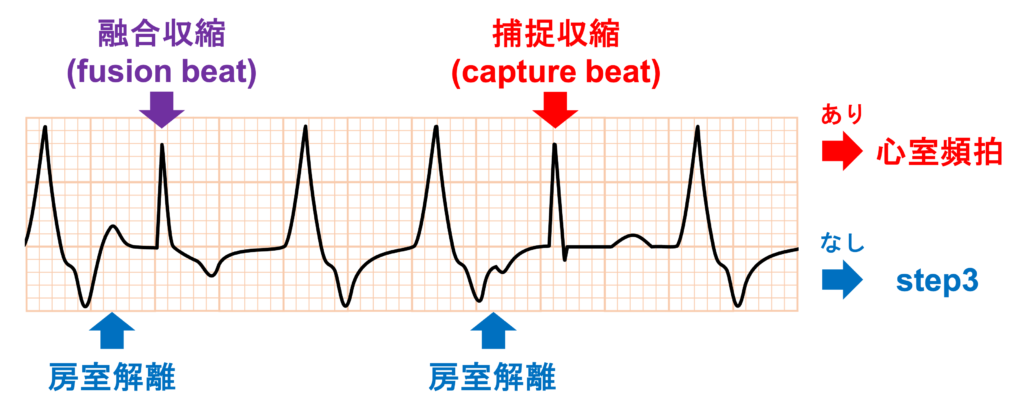

step3 房室解離

房室解離があるかを確認します。房室解離が認められた場合は心室頻拍の診断となり、そうでない場合はstep4に進みます。

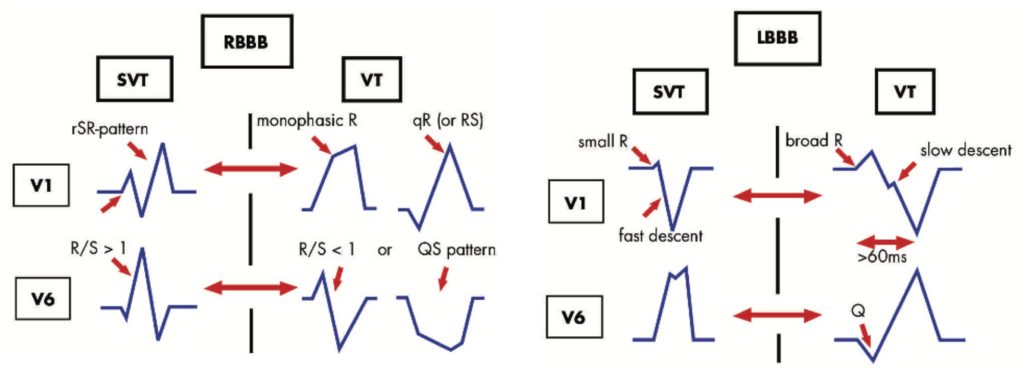

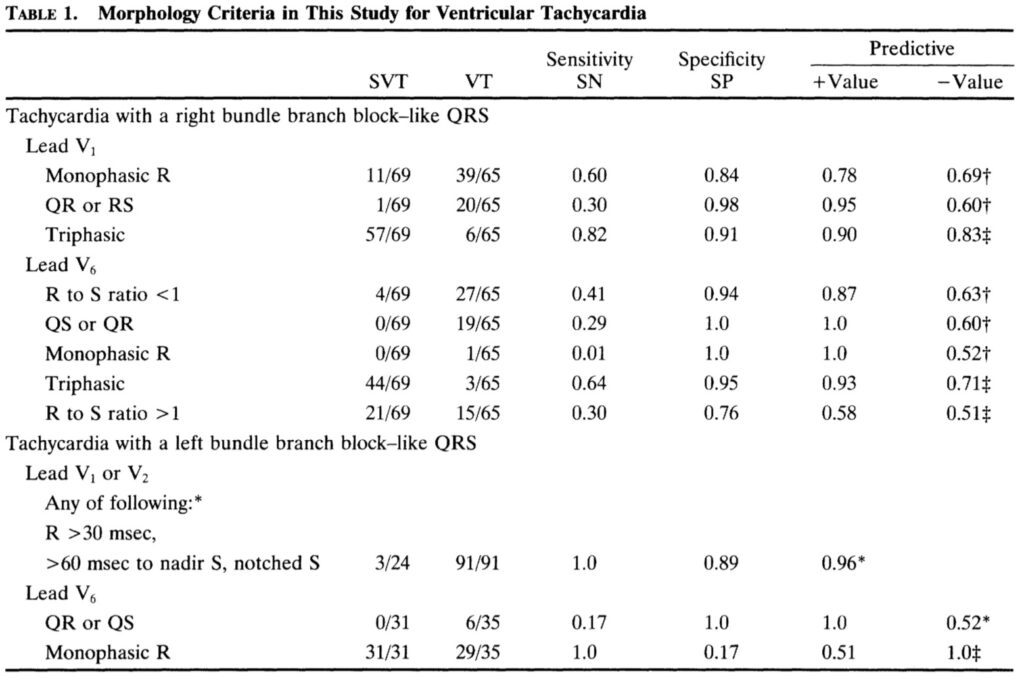

step4 波形基準

V1、V6誘導で心室頻拍の波形基準を満たすか確認します。V1誘導でQRS波終末が陽性であれば右脚ブロック様(RBBB-like QRS)、QRS波終末が陰性であれば左脚ブロック様(LBBB-like QRS)と判断して波形基準を確認します。波形基準を満たす場合は心室頻拍の診断となり、そうでない場合は変行伝導を伴う上室性頻拍の診断となります。