アルーダアルゴリズム(Arruda algorithm)

アルーダアルゴリズム(Arruda algorithm)は副伝導路の位置を予測するためのアルゴリズムのことです。Arrudaらが1998年に発表したアルゴリズムであり、安静時12誘導心電図とアブレーション成功部位の相関を検証することによって作成されました1)。

副伝導路の位置を予測するアルゴリズムとして他にも新しいものとしてEASY-WPWアルゴリズムがあります。

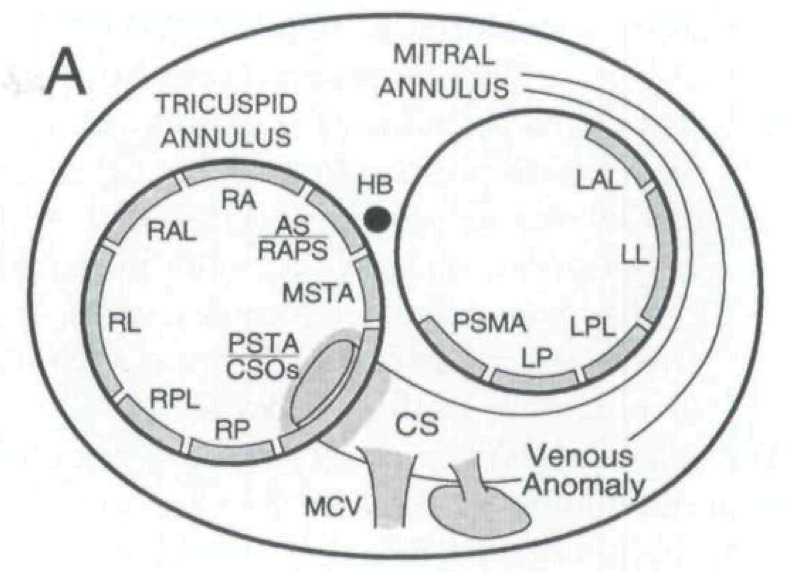

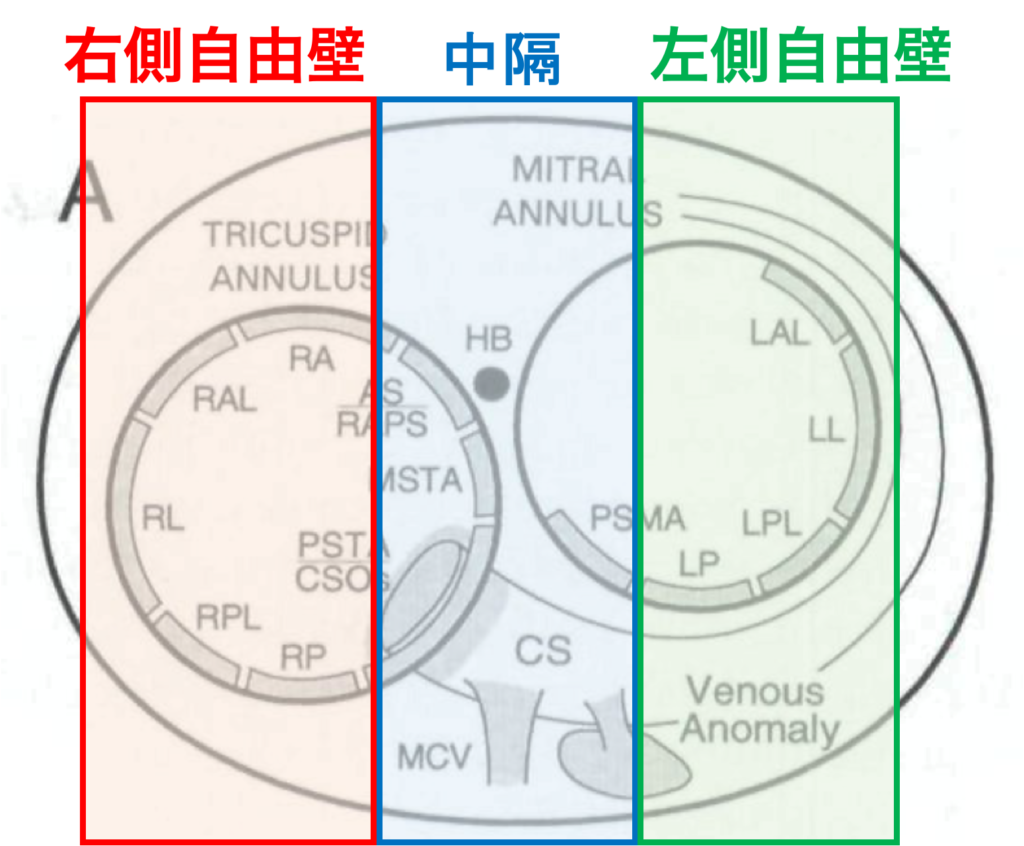

領域の分類

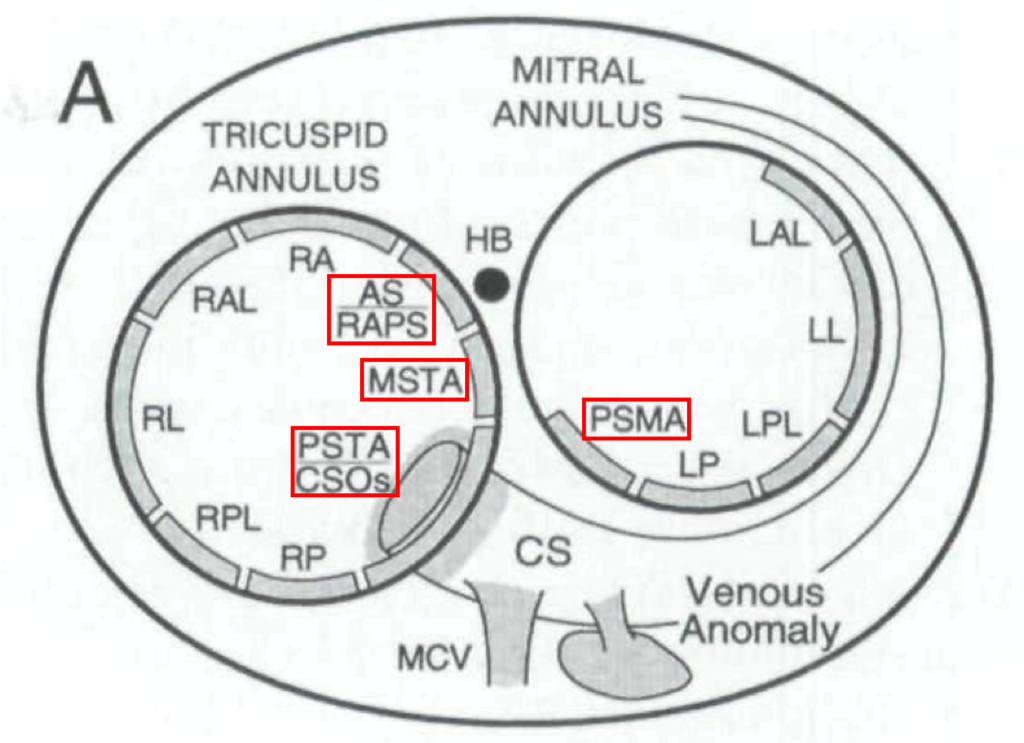

アルーダアルゴリズムでは副伝導路の存在する部位を解剖学的に大きく3つ(中隔、右側自由壁、左側自由壁)に分け、さらに詳細に分類しています。

中隔(Septal)

中隔は5つに分けられます。

・三尖弁輪中中隔:Midseptal tricuspid annulus (MSTA)

・三尖弁輪後中隔:Posteroseptal tricuspid annulus (PSTA)

・僧帽弁輪後中隔:Posteroseptal mitral annulus (PSMA)

・心外膜下後中隔:Subepicardial posteroseptal accessory pathways

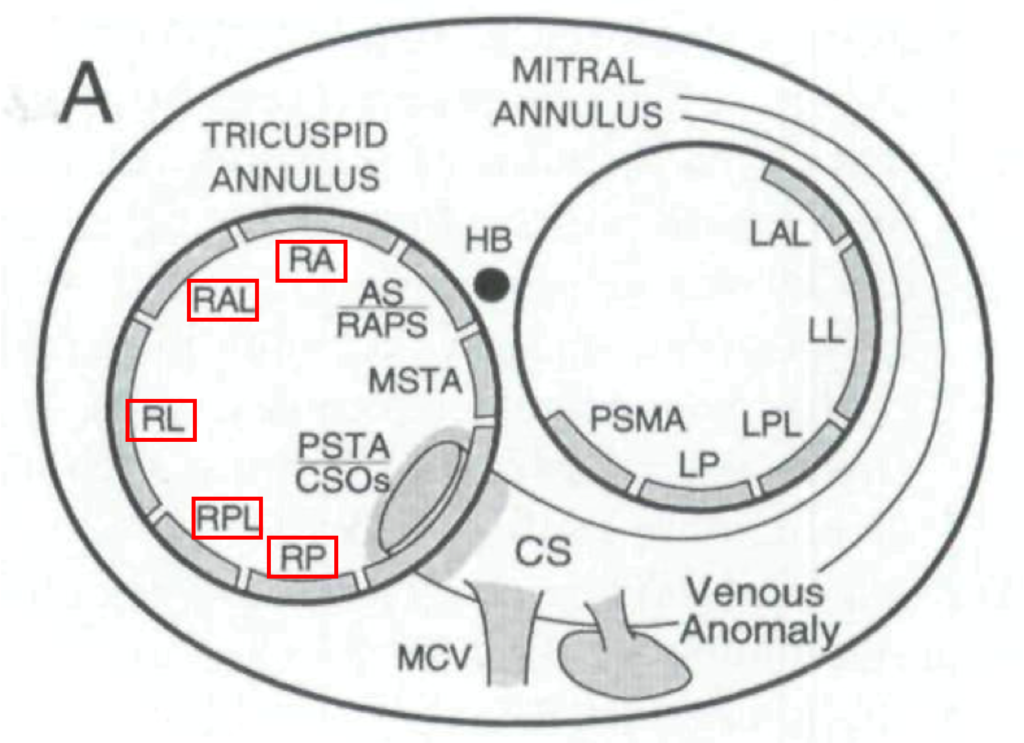

右室自由壁(Right free-wall)

右室自由壁は5つに分けられます。

・右室前側壁:Right anterolateral (RAL)

・右室側壁:Right lateral (RL)

・右室後側壁:Right posterolateral (RPL)

・右室後壁:Right posterior (RP)

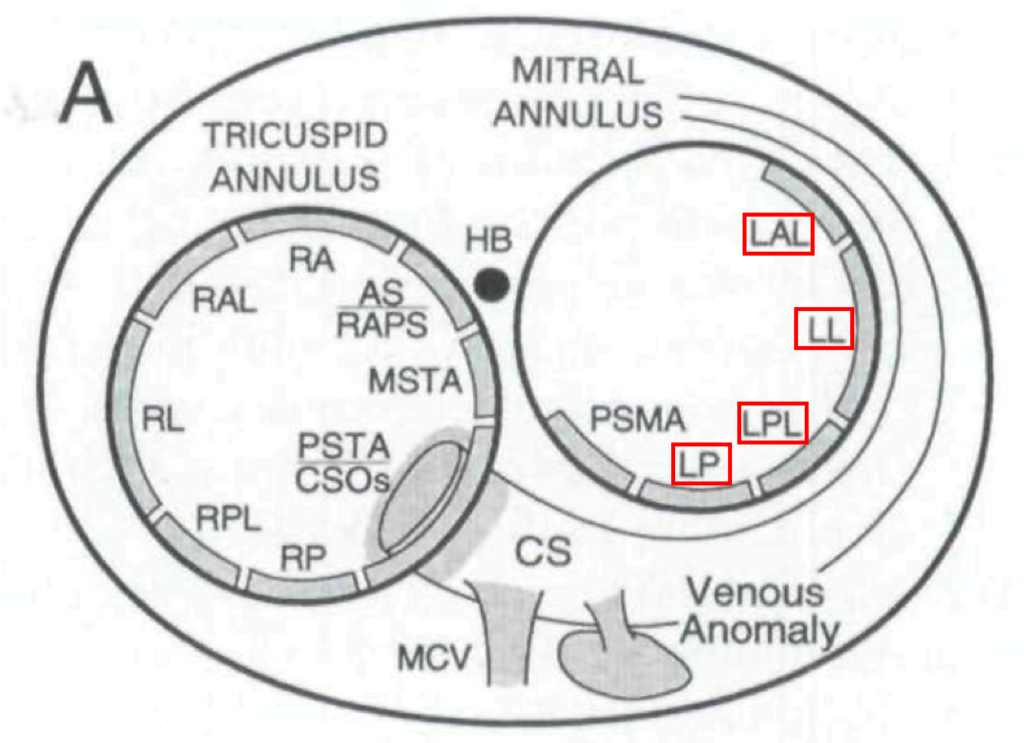

左室自由壁(Left free-wall)

左室自由壁は4つに分けられます。

・左室側壁:Left lateral (LL)

・左室後側壁:Left posterolateral (LPL)

・左室後壁:Left posterior (LP)

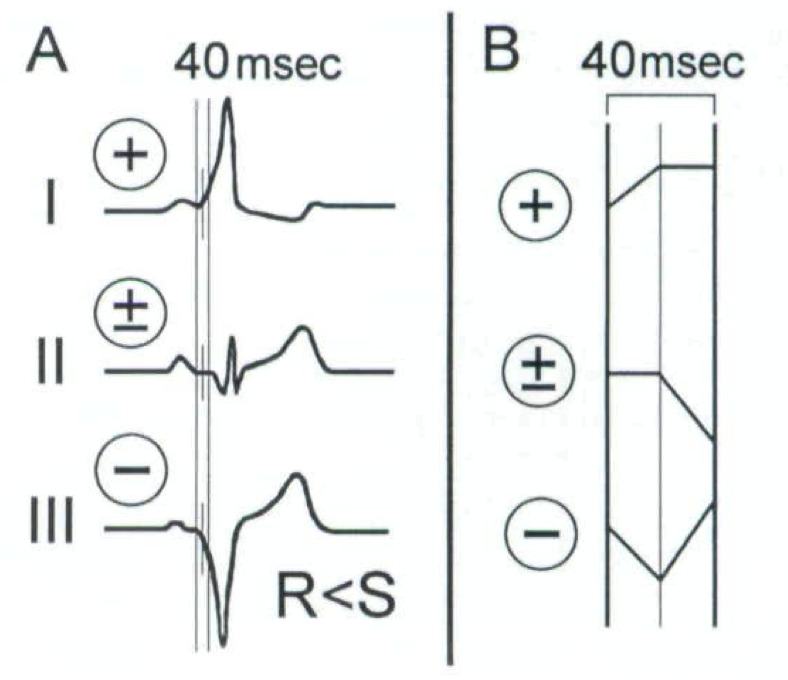

デルタ波の極性

デルタ波の極性は、最も早いデルタ波発生後の最初の20msecを調べることによって決定します。上図Bは40msec以内に変化した場合のデルタ波極性の決定を表していますが、最初の20msecを使用します。極性は陽性(+)、陰性(-)、または等電位(±)の3つに分類されます。

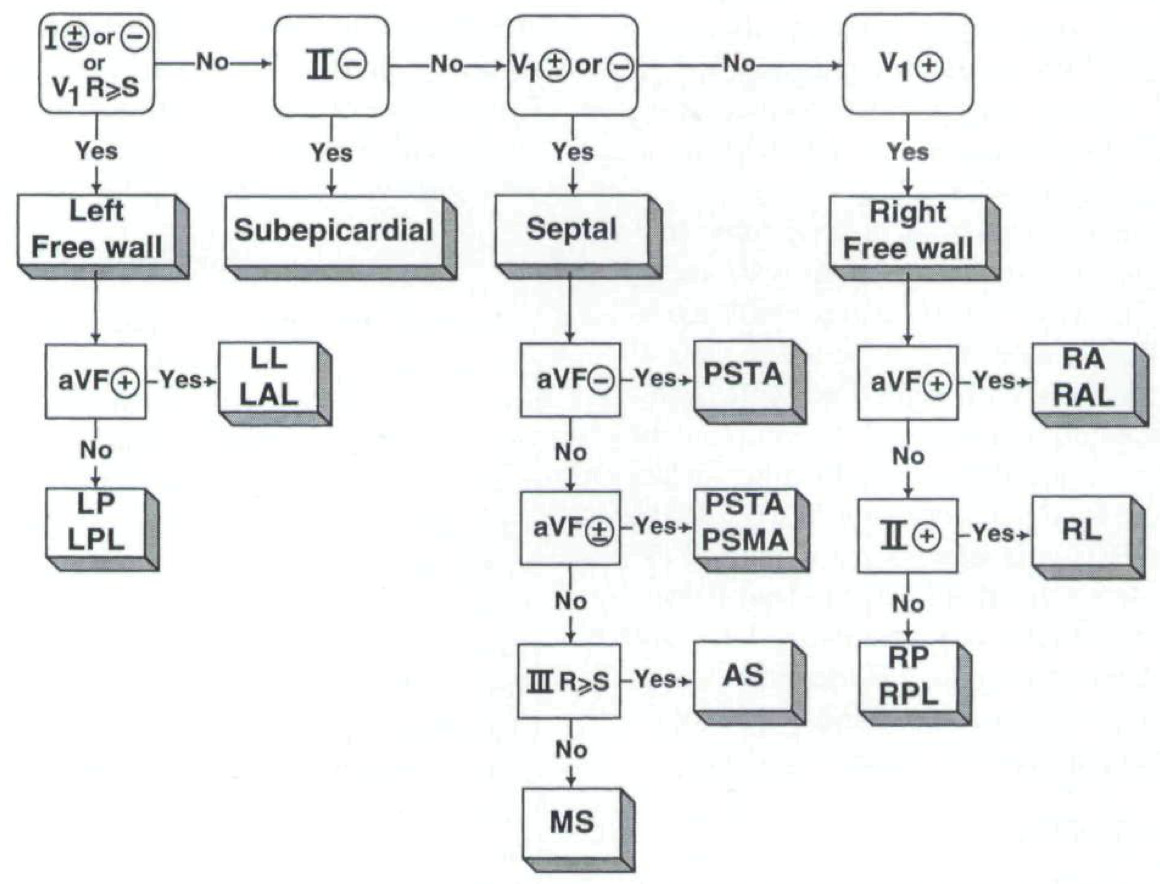

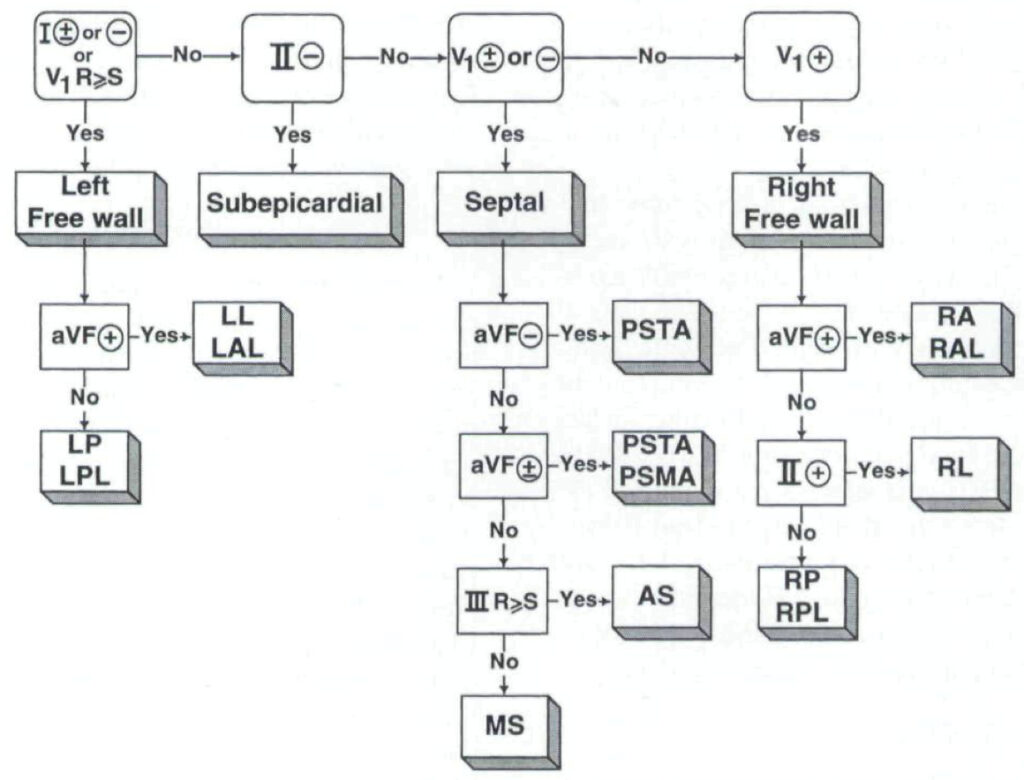

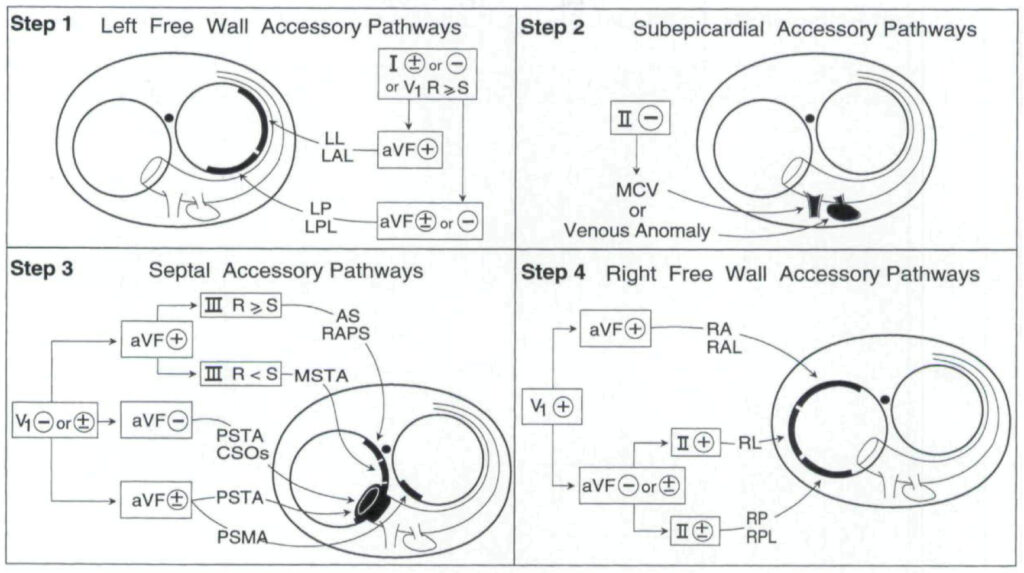

4ステップ

アルゴリズムに従って、4ステップで副伝導路の詳細な部位を特定していきます。

・ステップ2:心外膜下の特定

・ステップ3:中隔の特定

・ステップ4:右室自由壁の特定

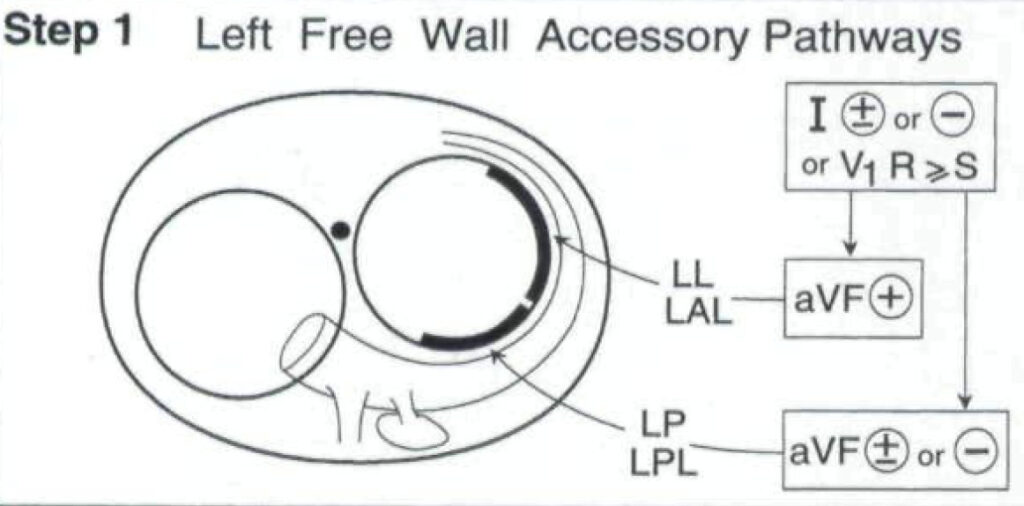

ステップ1:左室自由壁の特定

I誘導のデルタ波が陰性または等電位であるか、V1誘導のS波よりR波の方が振幅が大きい場合、左室自由壁に副伝導路が存在します。この基準を満たす場合、aVF誘導を確認します。

aVF誘導のデルタ波が陽性であれば、左室側壁/後側壁(LL/LAL)副伝導路と判断します。aVF誘導のデルタ波が等電位または陰性の場合、副伝導路は左室後壁/後側壁(LP/LPL)領域に位置します。

IおよびV1誘導の基準が満たされない場合、中隔または右室自由壁の副伝導路が想定されます。次にステップ2に進みます。

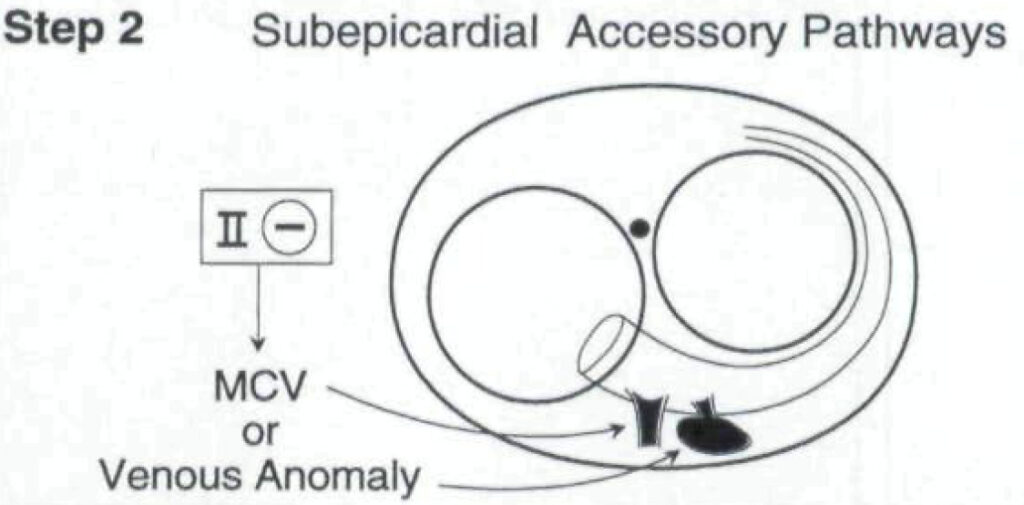

ステップ2:心外膜下の特定

II誘導のデルタ波が陰性であれば、心外膜下副伝導路と判断します。II誘導のデルタ波が等電位または陽性の場合は、ステップ3に進みます。

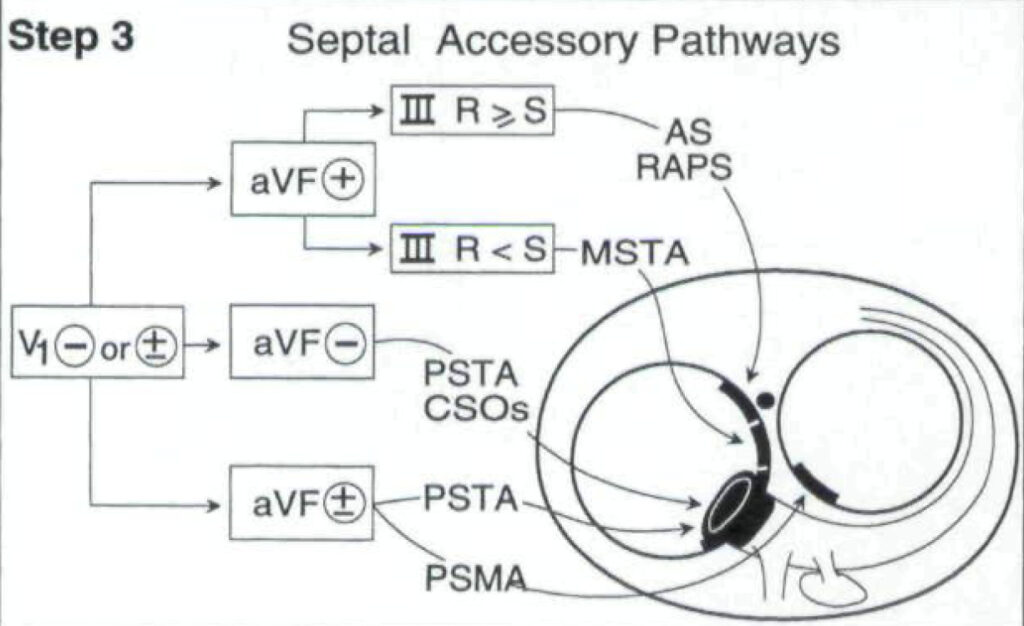

ステップ3:中隔の特定

V1誘導に陰性または等電位のデルタ波があれば、中隔副伝導路と判断します。この基準が満たされていれば、aVF誘導を確認します。もしaVF誘導のデルタ波が陰性であれば副伝導路は、三尖弁輪後中隔または冠状静脈洞とその周辺(PSTA/CSOs)に位置することが確認されています。

aVF誘導でデルタ波が等電位であれば、副伝導路は三尖弁輪後中隔(PSTA)または僧帽弁輪後中隔(PSMA)の近くに位置している可能性があります。

aVF誘導でデルタ波が陽性であれば、前中隔/右室前中隔(AS/RAPS)または三尖弁輪中隔領域に存在する副伝導路と判断します。これら2つの領域はIII誘導のR/S比を調べることにより区別されます。R>Sは前中隔/右室前中隔(AS/RAPS)副伝導路であり、R<Sは三尖弁輪中隔(MSTA)に沿って位置する副伝導路となります。 V1誘導のデルタ波が陽性の場合(ステップ1で左自由壁の副伝導路の患者を除外した後)、右自由壁の副伝導路が想定されます。ステップ4に進みます。

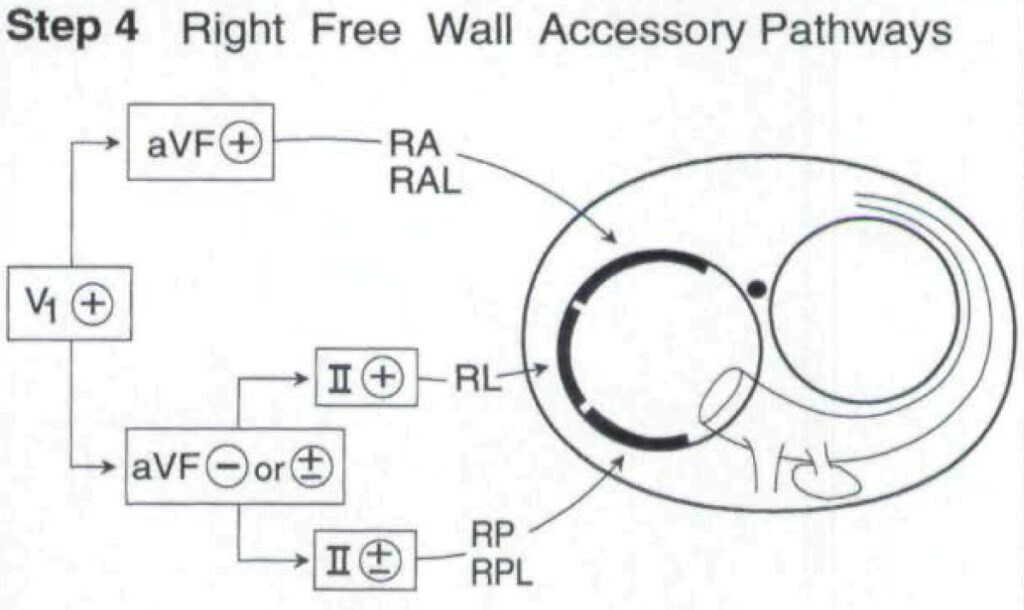

ステップ4:右側自由壁の特定

右自由壁副伝導路のある患者では、aVF誘導を確認します。aVF誘導のデルタ波が陽性であれば、右前/左外側の副伝導路(RA/RAL)となります。aVF誘導のデルタ波が等電位または陰性の場合は、II誘導を確認します。

II誘導のデルタ波が陽性であれば右室外側副伝導路(RL)を、等電位であれば右室後/後側壁副伝導路(RP/RPL)と判断します。