早期後脱分極(early afterdepolarization:EAD)

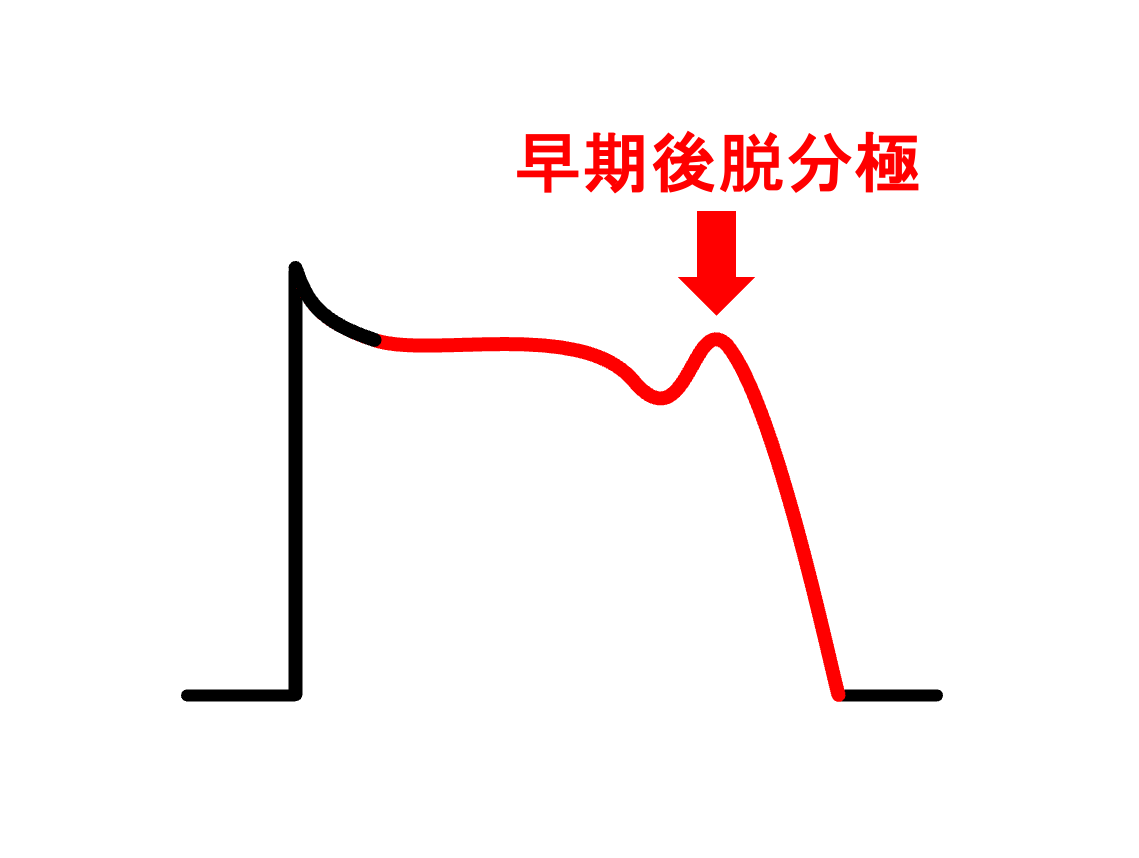

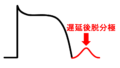

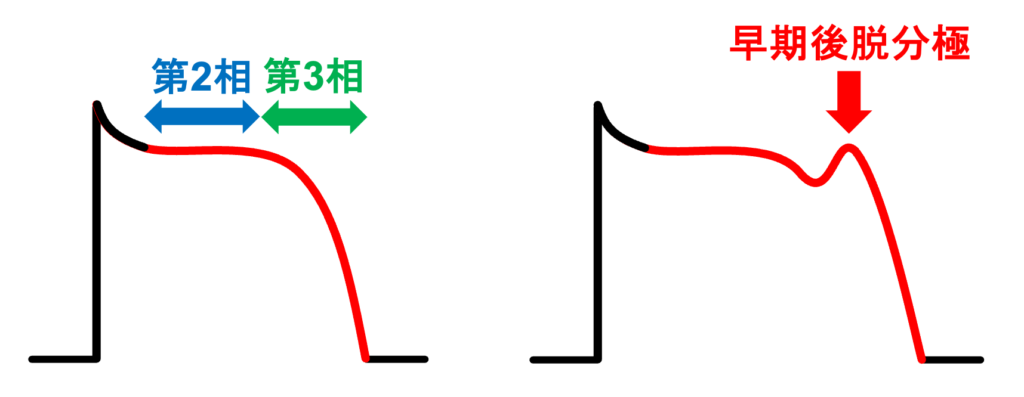

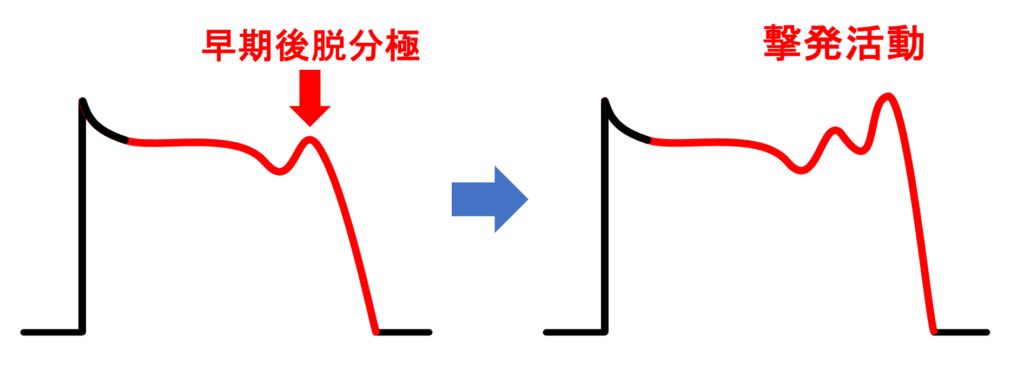

脱分極後の活動電位が再分極に向かう途中である第2相から第3相にかけて小さな脱分極が生じることがあります。これを早期後脱分極と呼び、活動電位持続時間の過度の延長に続いて発生することが多いとされています。

この早期後脱分極が閾値電位に達すると新たな活動電位が発生することがあり、それを撃発活動(triggered activity)と呼びます。

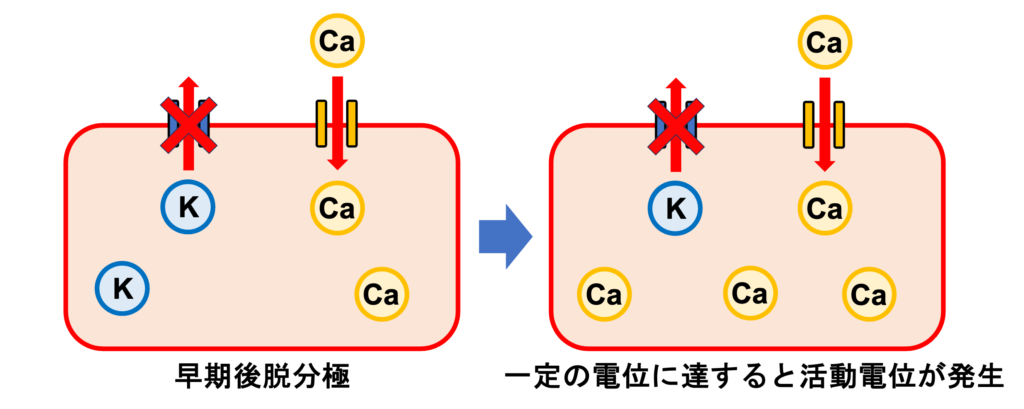

早期後脱分極は遅延整流K電流(IK)が抑制されて再分極の障害が起こったときにL型Ca2+電流(ICa-L)が活性化されて再び脱分極を起こすことで撃発活動の発生につながります。活動電位のプラトー相付近の時間が長くなることから不活性化していた内向きCaチャネルが再活性化します。

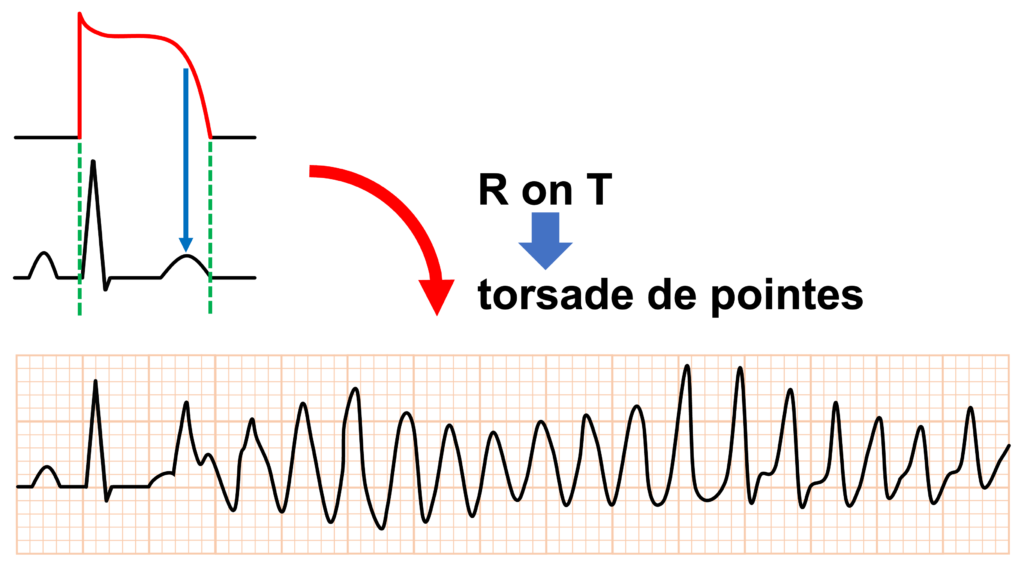

撃発活動は不整脈の成因となり、早期後脱分極の場合はQT延長症候群に伴う多形性心室頻拍(torsade de pointes:TdP)がよく知られています。QT延長症候群では活動電位が延長しているので早期後脱分極が発生しやすくなっており、R on Tから多形性心室頻拍が発生します。

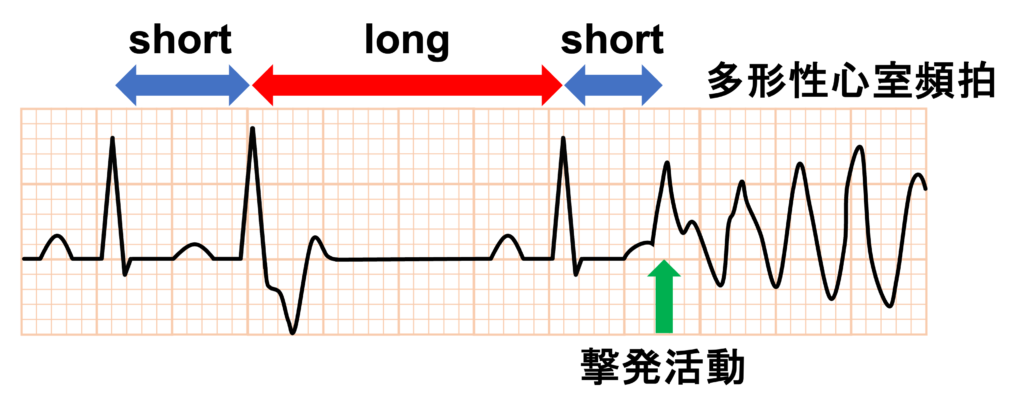

心筋細胞の活動電位持続時間は興奮間隔によって規定されます。興奮間隔が長いほど活動電位持続時間が長くなる性質があります。このため、徐脈は第2相における早期後脱分極の発生を促します。

また、直前の興奮間隔が長い場合(心室期外収縮の代償性休止期の後など)も早期後脱分極の振幅が増大し、撃発活動が発生しやすくなります(short-long-short)

低カリウム血症では心筋細胞のK+電流(Ito、IKr、IK1)のコンダクタンスが低下するため、活動電位持続時間の延長による早期後脱分極が発生しやすくなります。