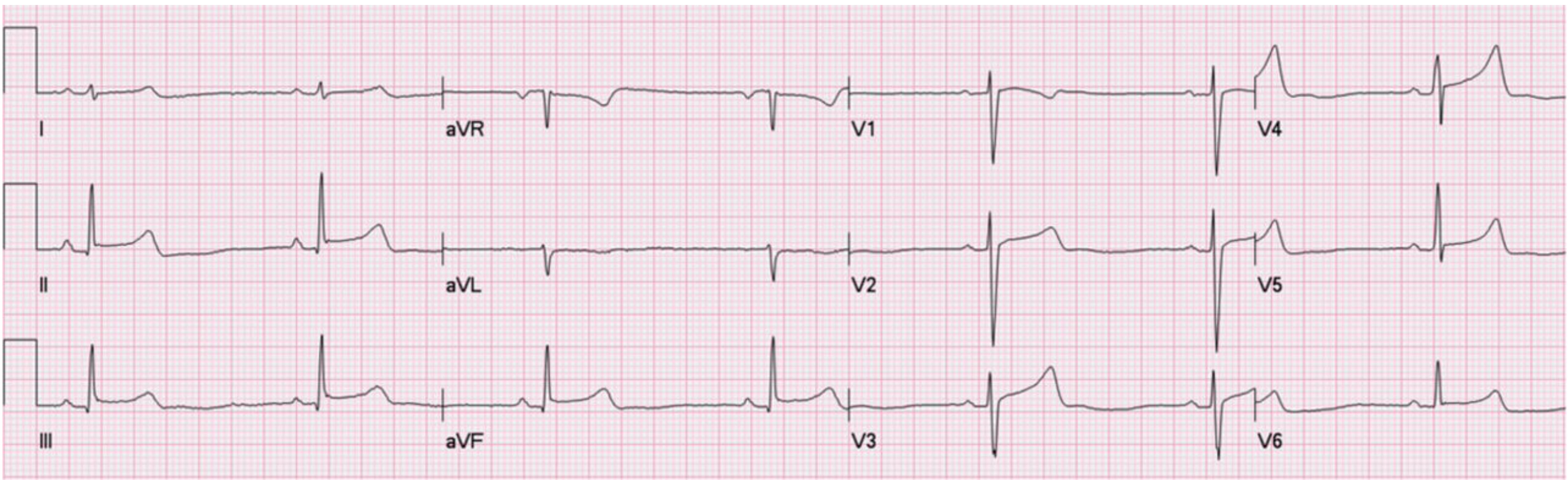

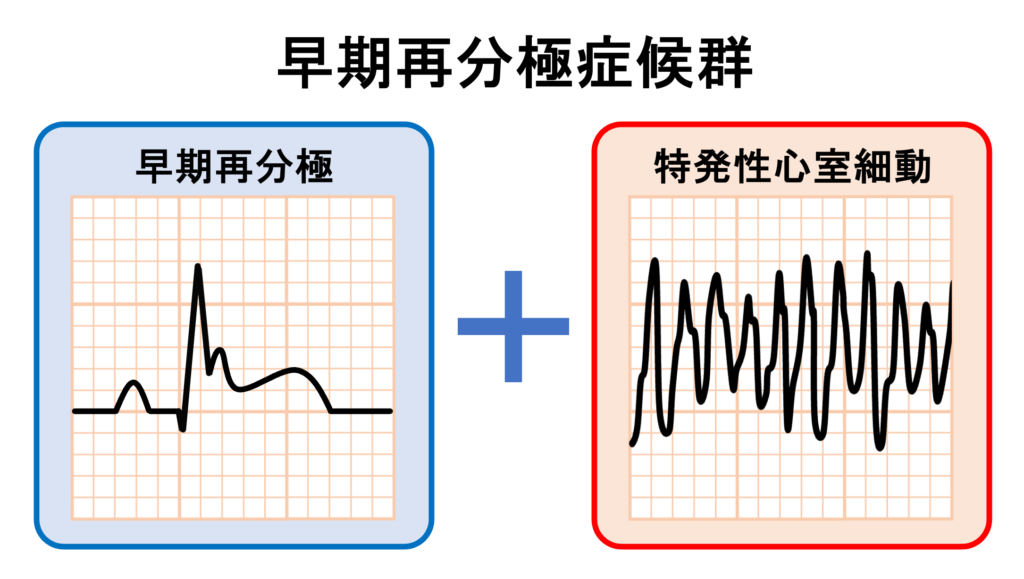

早期再分極症候群(early repolarization syndrome)

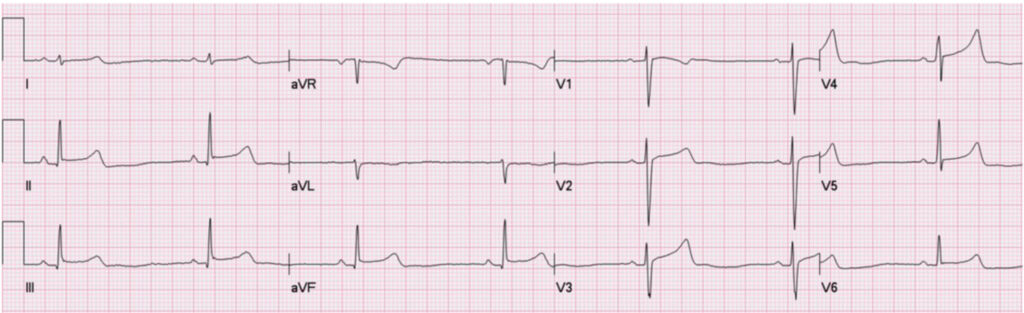

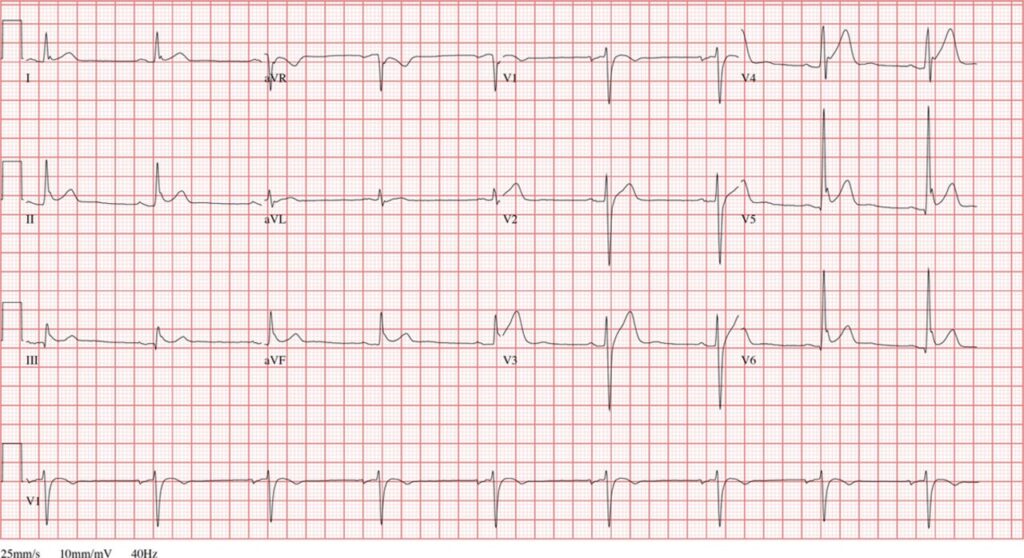

早期再分極は隣接する2つの誘導に0.1mV以上のJ点上昇がみられ、スラー状またはノッチ状の形態が認められる場合と定義されます。

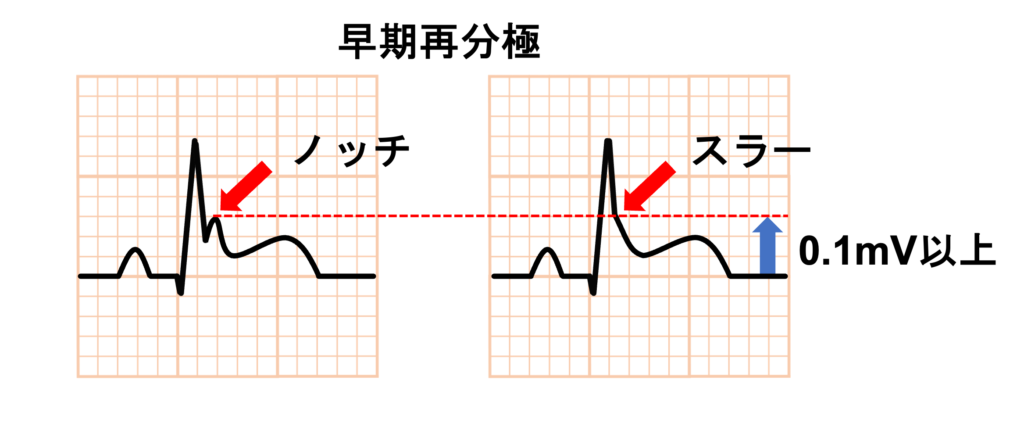

早期再分極は良性の現象であるとされていましたが、2008年に特発性心室細動患者206人と健常者412人を比較した報告では、特発性心室細動患者では早期再分極パターンがより多くみられることが示されました2)。

早期再分極を有する特発性心室細動患者は、睡眠中に失神や心停止を経験する可能性が高く、失神や心停止が早期再分極に起因するとされる場合に早期再分極症候群と定義されます。また、J波が見られることからJ波症候群とも呼ばれます。

リスク評価

早期再分極における突然死の予測は心室細動の既往例や心停止からの蘇生例以外では非常に困難ですが、リスクが高いとされる心電図所見がいくつか報告されています3)。

誘導

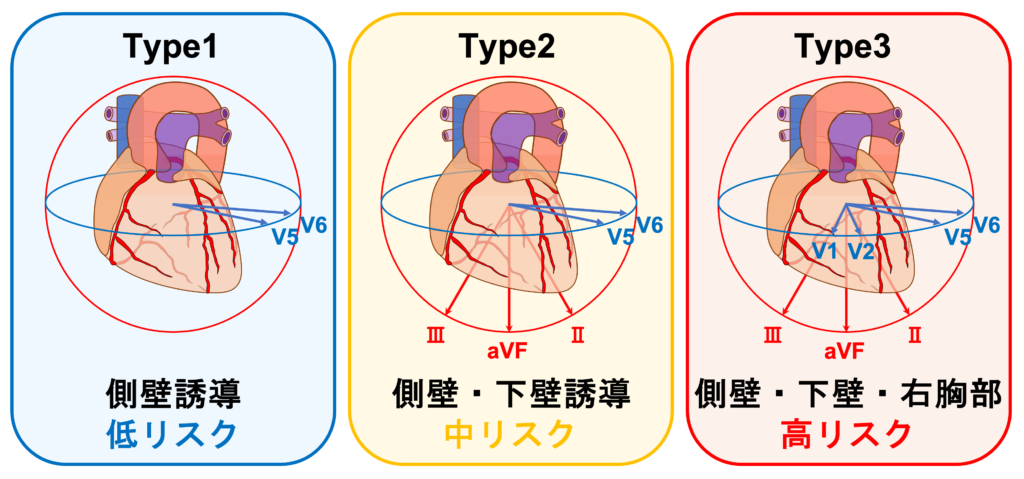

早期再分極症候群をJ波を認める誘導で3つのタイプに分類する方法が報告されています4)。広範な誘導にJ波が認められるほどリスクが高いとされています。

Type2:主に下方(Ⅱ、Ⅲ、aVF)または下側壁誘導にJ波を認める。より高い不整脈リスクと関連している。

Typw3:下壁、側壁、右前胸部誘導(V1-2)に全体的にJ波を認める。致死性不整脈の発症リスクが最も高く、しばしばVFストームと関連している。

振幅

心室細動の発生部位は心電図上の再分極異常の部位と一致し、0.2mV以上のJ点の上昇はさらなるリスク上昇と関連していました1)。

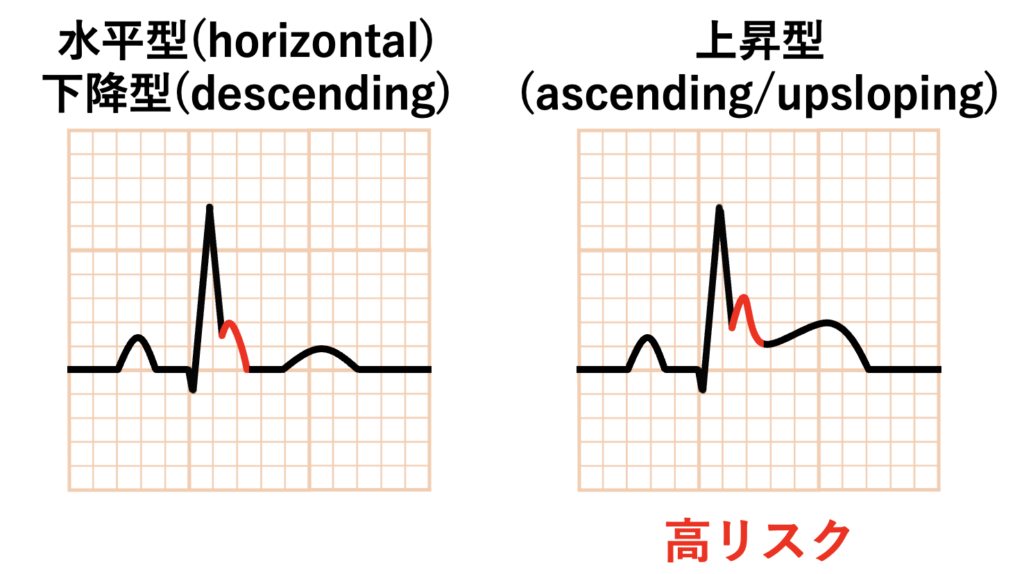

ST部分

早期再分極に続くST部分の形態が水平型(horizontal)/下降型(descending)(J波終末から100msec以内が0.1mV以下のST上昇)の例のほうが、上昇型(ascending/upsloping)(J波終末から100msec以内が0.1mV以上のST上昇あるいは持続的に0.1mV以上のST上昇)の例よりも予後不良とされています5)。

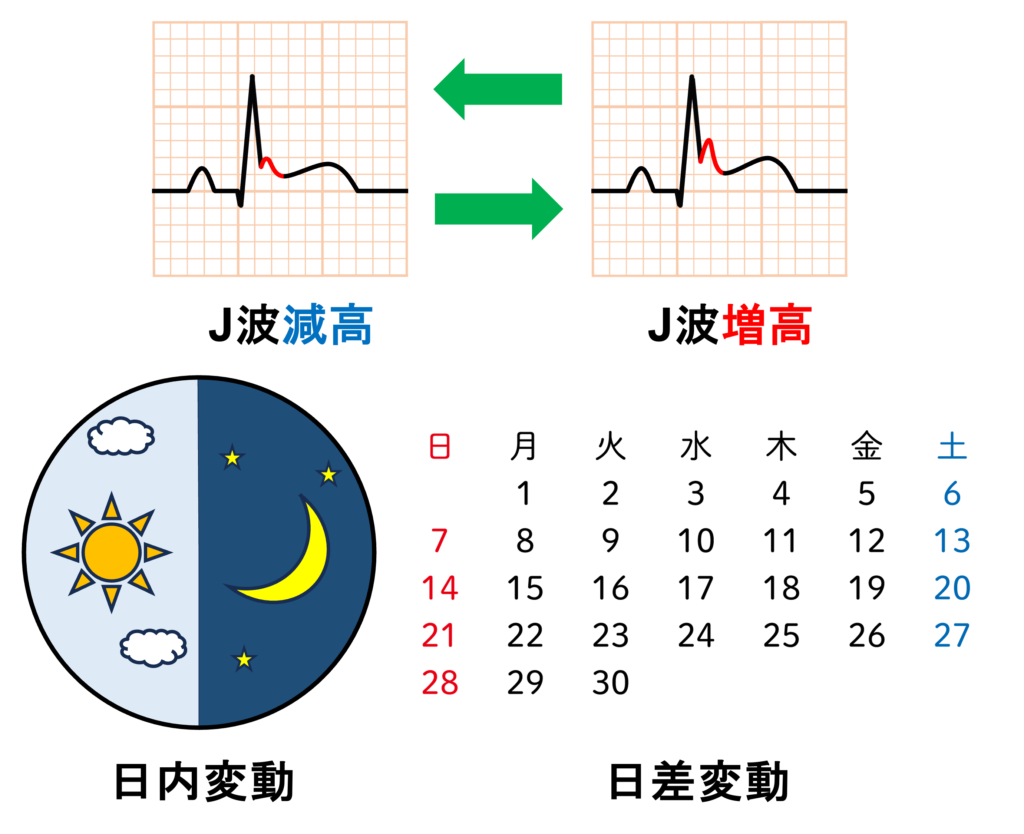

変動

日内変動、日差変動の大きなJ波が高リスクとされています。日内変動ではJ波の振幅は夜間に高く、昼間に低くなります6)。

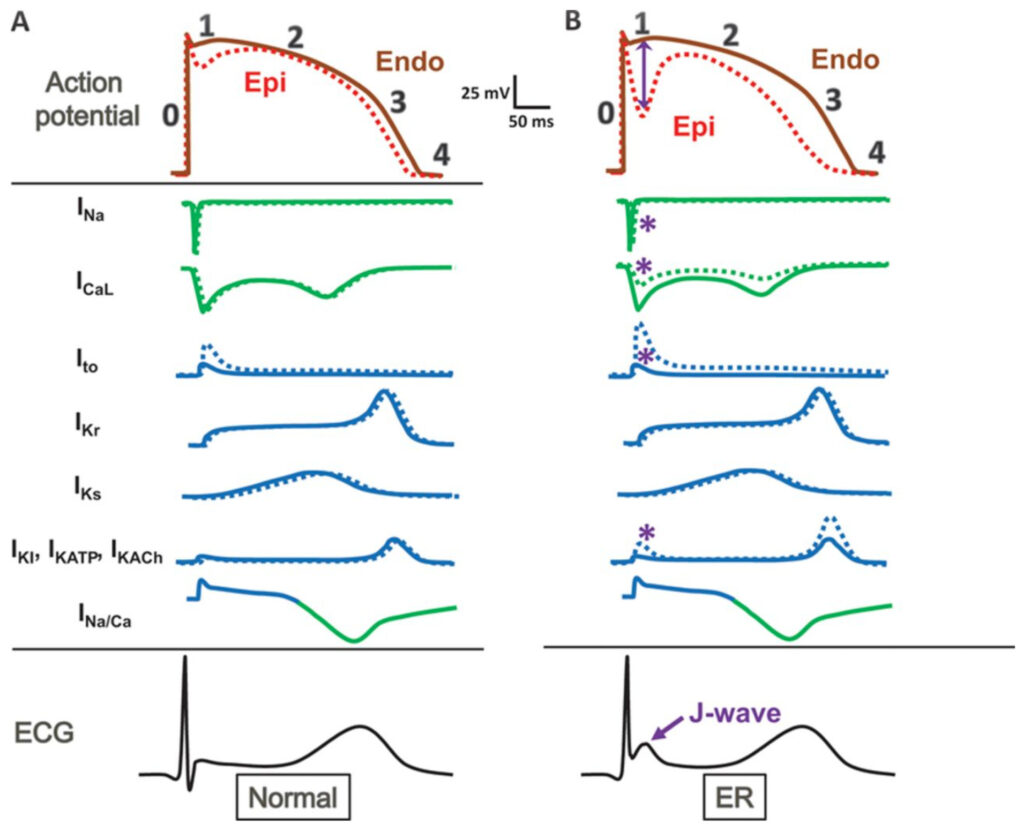

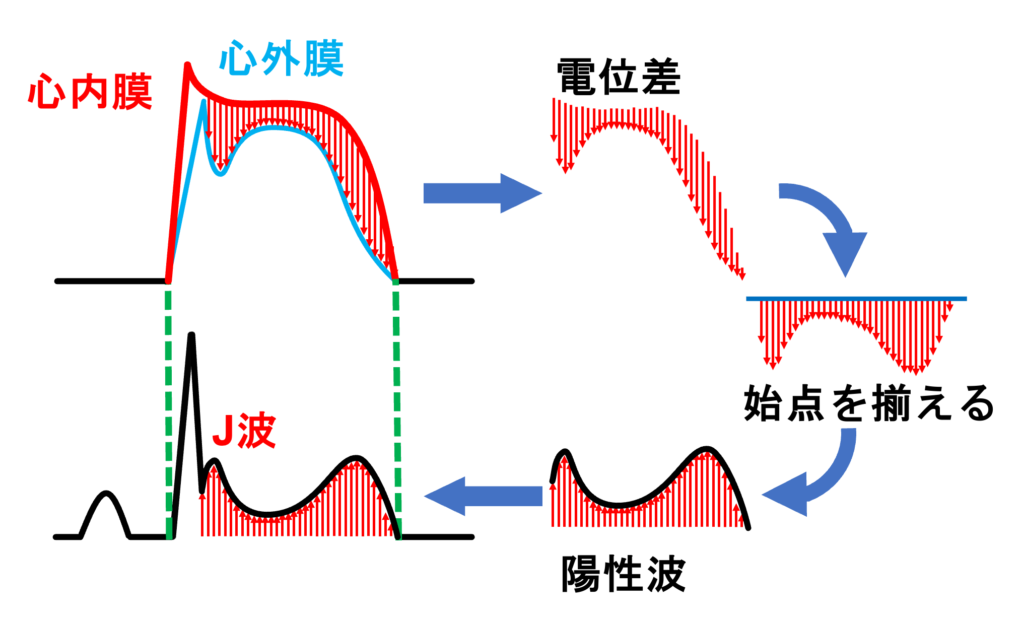

活動電位

早期再分極(ER)では、心外膜(Epi)の正味の外向き電流がさらに増大し、その結果、心内膜(Endo)と心外膜の活動電位差が増大し、第1相の間、脱分極した心内膜から実質的に再分極した心外膜への電流の流れを反映するJ波として現れます1)。

これは、内向きNa+またはCa2+あるいは外向きK+電流をコードする遺伝子を含む、早期再分極に関連する遺伝子変異によってもたらされるとされています7)。

参考文献

1)A clinical approach to early repolarization. Circulation. 2013 Apr 16;127(15):1620-9.

4)J wave syndromes. Heart Rhythm. 2010 Apr;7(4):549-58.