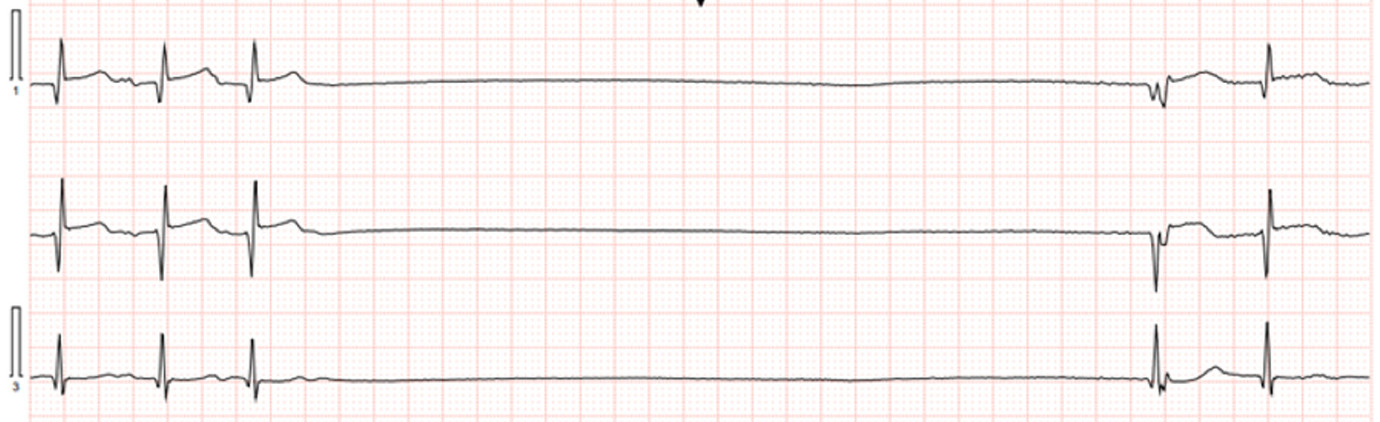

徐脈頻脈症候群(tachycardia-bradycardia syndrome)

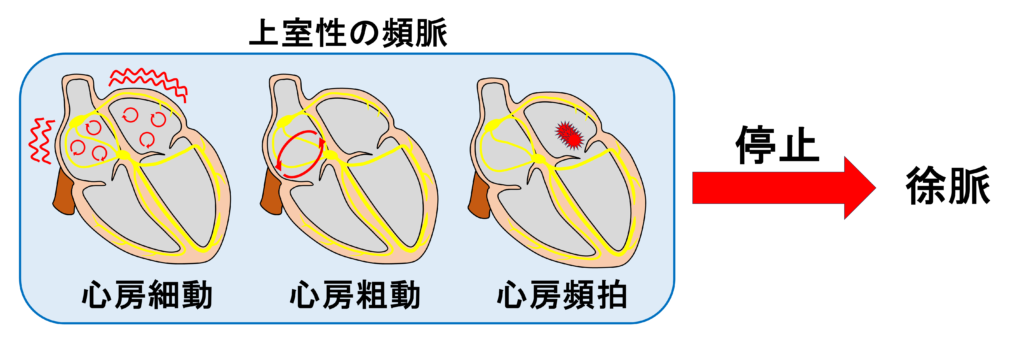

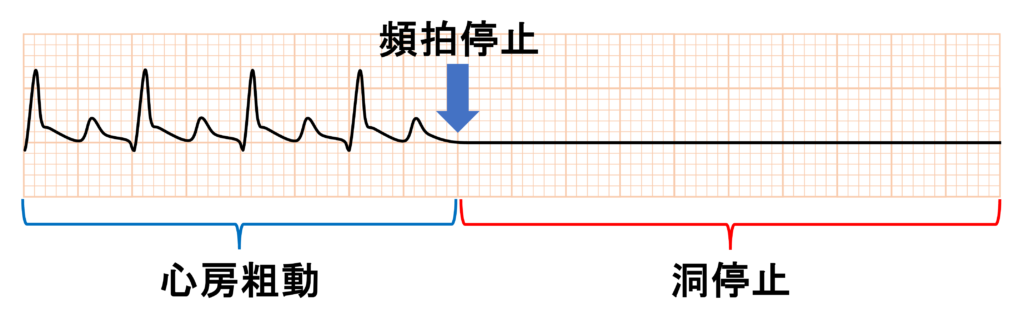

上室性の頻脈の停止後に徐脈をきたす不整脈を徐脈頻脈症候群と呼びます。心室性の頻拍は含まれず、上室性の頻脈としては心房細動が多いですが、心房粗動や心房頻拍、発作性上室性頻拍などでも生じます。名称は”徐脈頻脈”症候群ですが、実際の波形は頻脈の後に徐脈がみられます。

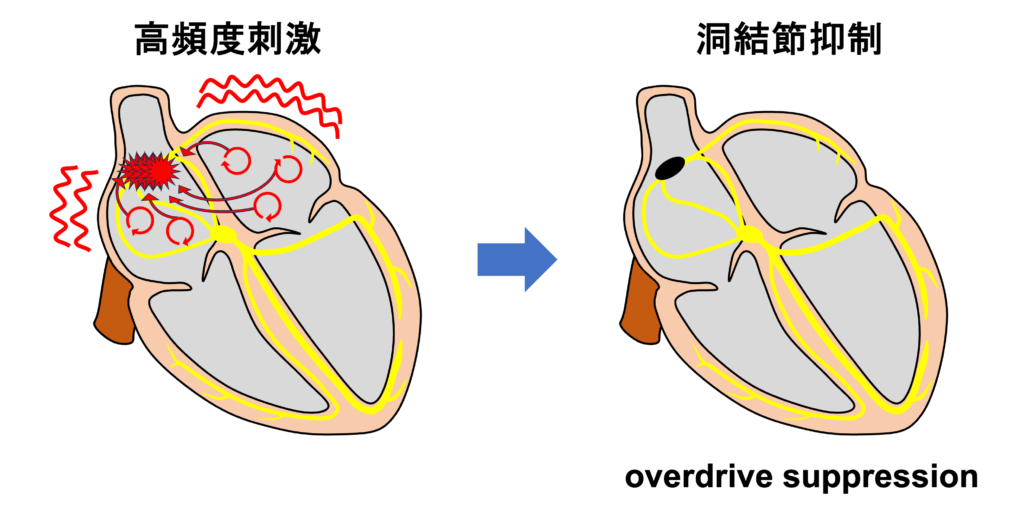

頻拍発作により洞結節は高頻度の刺激を受けるため活動が抑制されます。これをoverdrive suppressionと呼びます。頻拍の停止後も洞結節が抑制され回復が遅れることになります。

上室性の頻脈に対する治療として抗不整脈薬を投与した際に、洞結節まで抑制してしまい頻拍停止時に徐脈を呈する場合もあります。徐脈頻脈症候群は頻脈と徐脈という反対の性質を同時に有するため治療に難渋することも少なくありません。

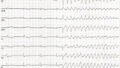

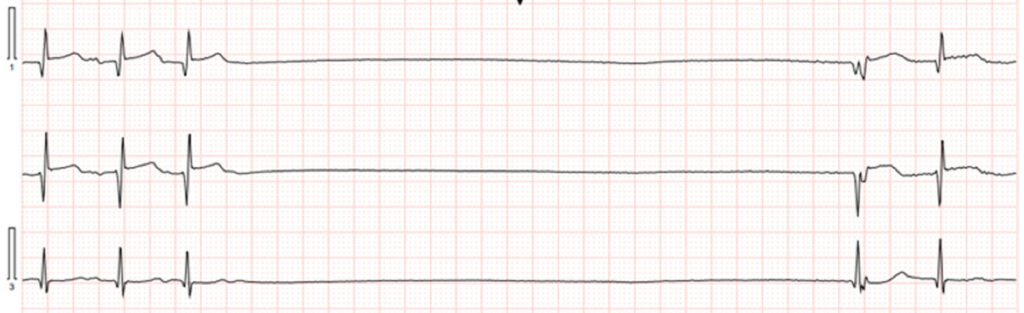

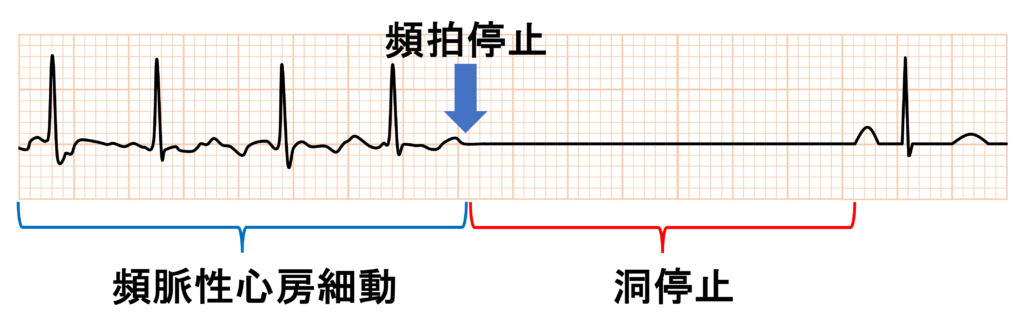

心電図所見

頻拍停止後は洞性徐脈・洞停止・洞房ブロックの状態であり自動能の回復に時間がかかるためRR間隔の延長が生じます。一般的によく見られるのは頻脈性心房細動停止後の洞停止です。

Rubenstein分類

洞不全症候群の分類であるRubenstein分類ではⅢ群に分類されます。発作性心房頻拍、心房粗動、心房細動などの上室性頻拍を少なくとも1回認め、I群またはII群のいずれかの徐脈を呈すると定義されます。

参考文献

書籍

ほぼ初めての心電図 P186-188

今さら聞けない心電図 P138-139

心電図マイスターによる3→1級を目指す鑑別力grade up演習 P39-40