早期再分極(early repolarization)

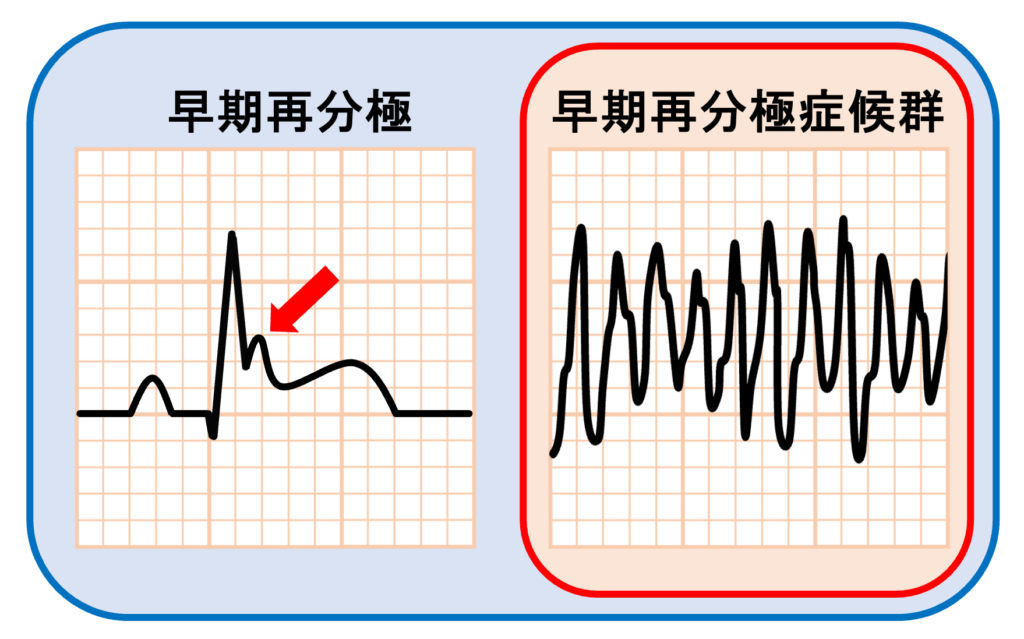

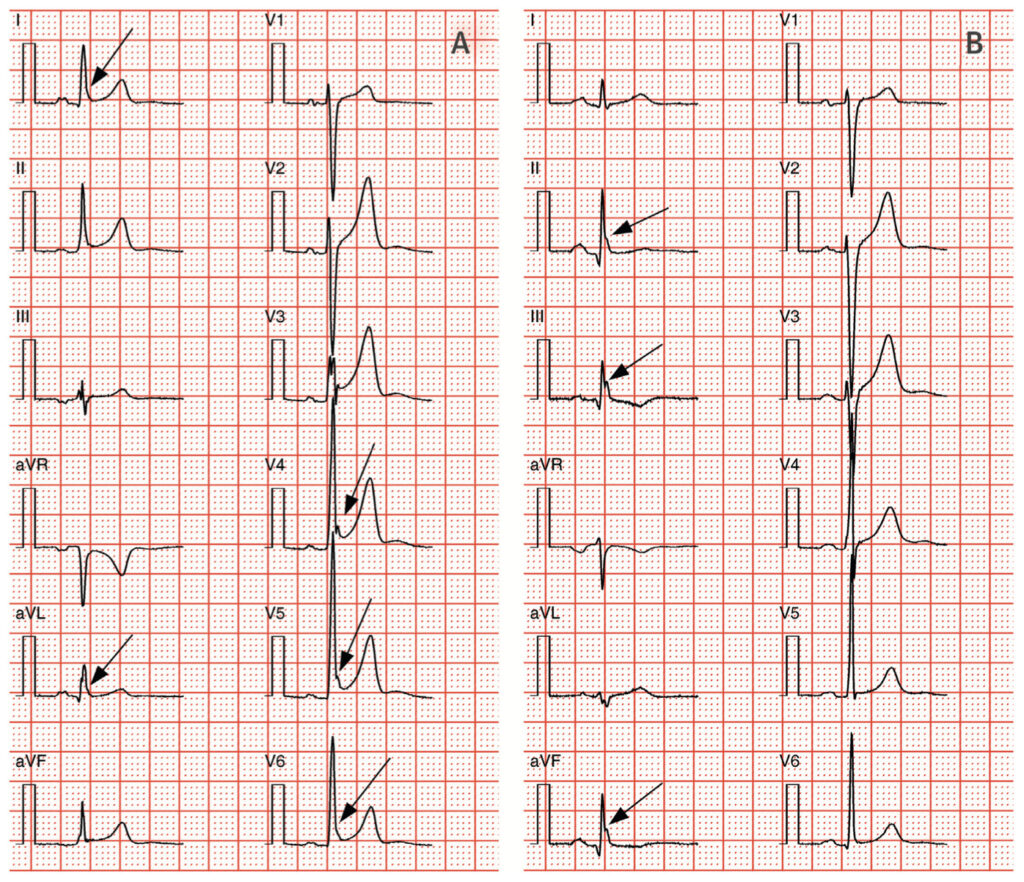

早期再分極という言葉は古くから使われており、早期再分極の心電図パターンは良性と考えられていました。しかし、2008年に特発性心室細動による突然の心停止と早期再分極の関連が報告され2)、不整脈と関係する早期再分極は早期再分極症候群として区別されています。

定義

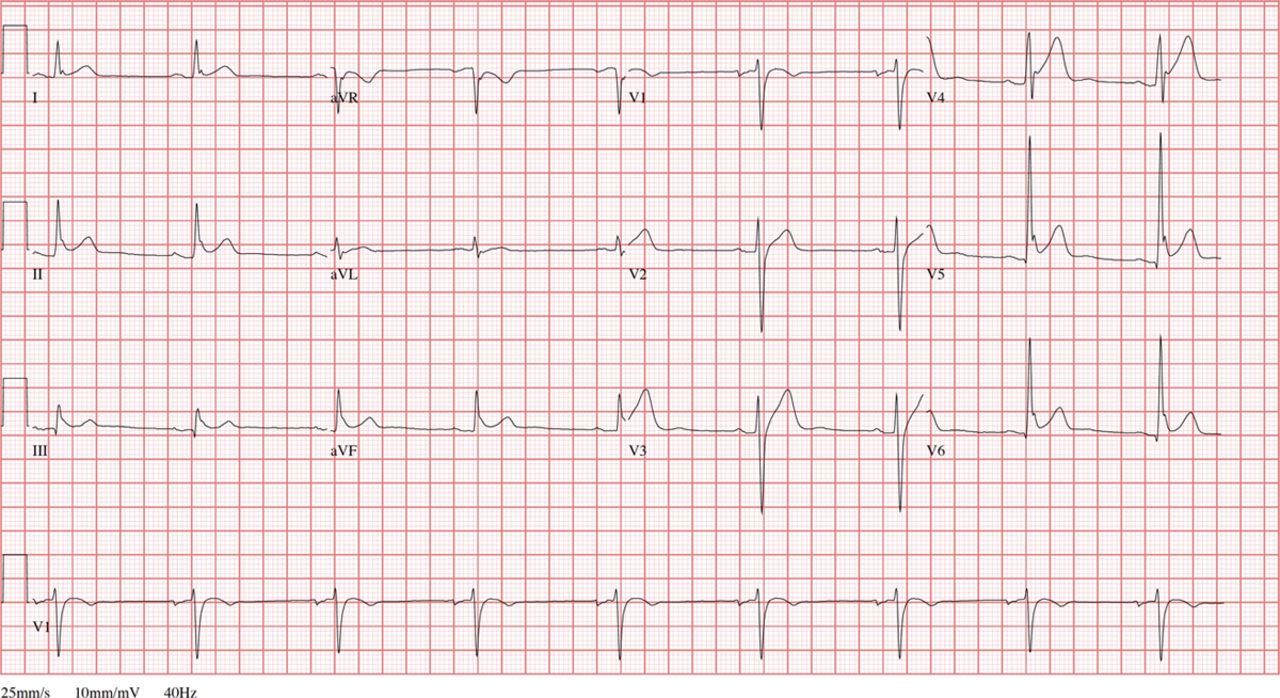

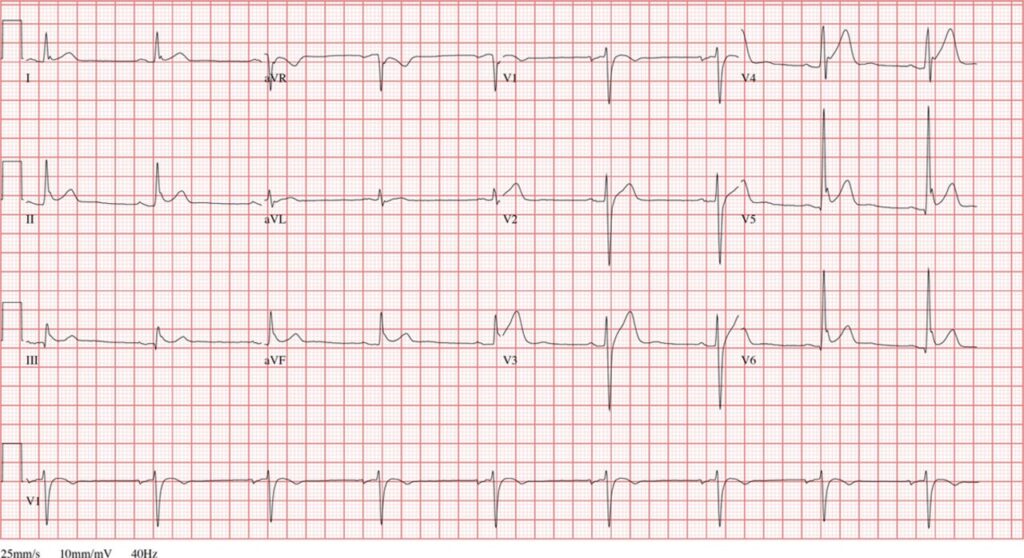

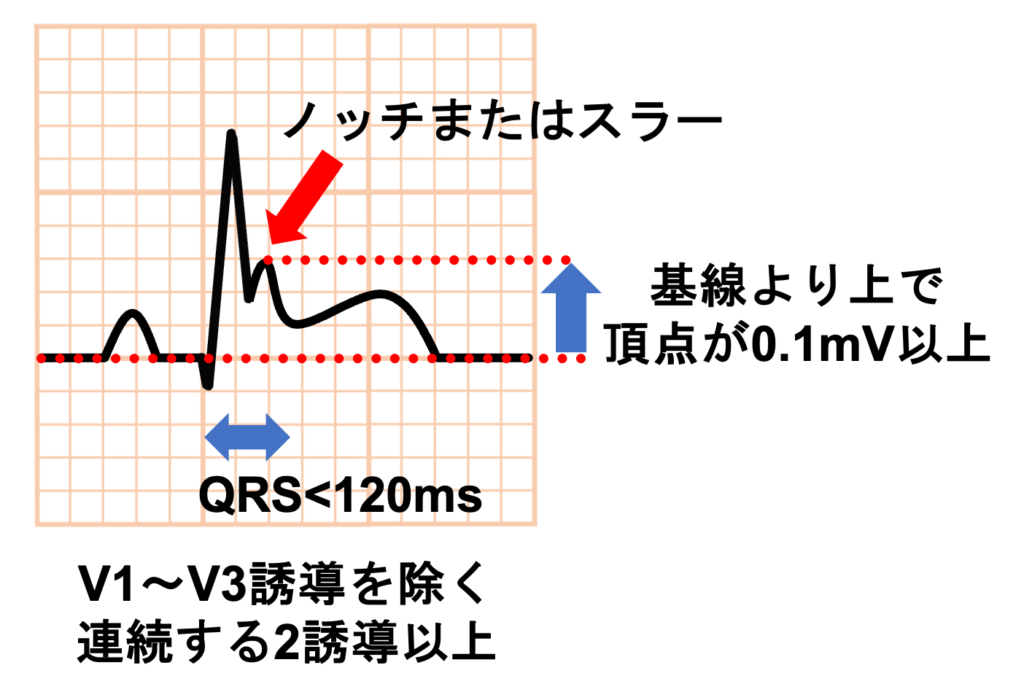

早期再分極の当初の定義は、QRS波終末のノッチやスラーにST上昇やT波の高さを加えたものでした。しかし、現在ではST上昇に関しては定義に含まないとする報告もあり、定義の例を以下に示します3)。

・V1~V3誘導を除く12誘導心電図の連続する2誘導以上でJ点の頂点が0.1mV以上

・QRS持続時間が120ms未満

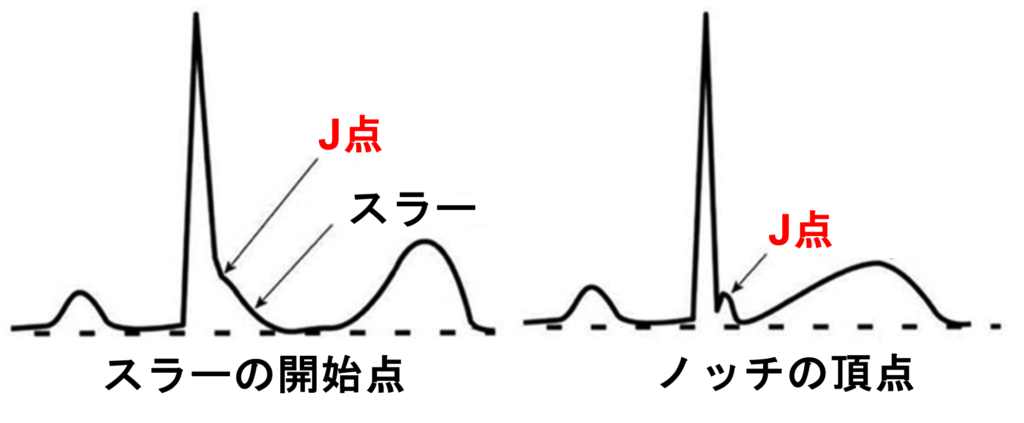

早期再分極ではJ点はスラーの開始点またはノッチの頂点で定義されます3)。

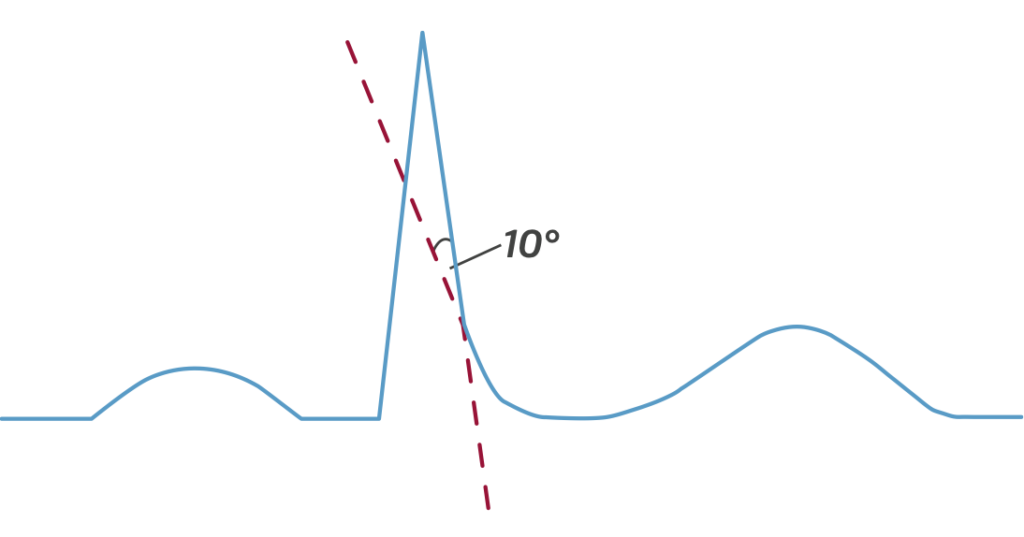

スラーの開始点を検出する方法の一つとして、R波の頂点から下行脚を通る接線と、QRS波終末の接線の傾きがなす角度が10°を超える場合にスラーが存在すると判断し、傾きが最初の接線から明らかに逸脱した時点をスラーの開始点とみなす方法があります4)。

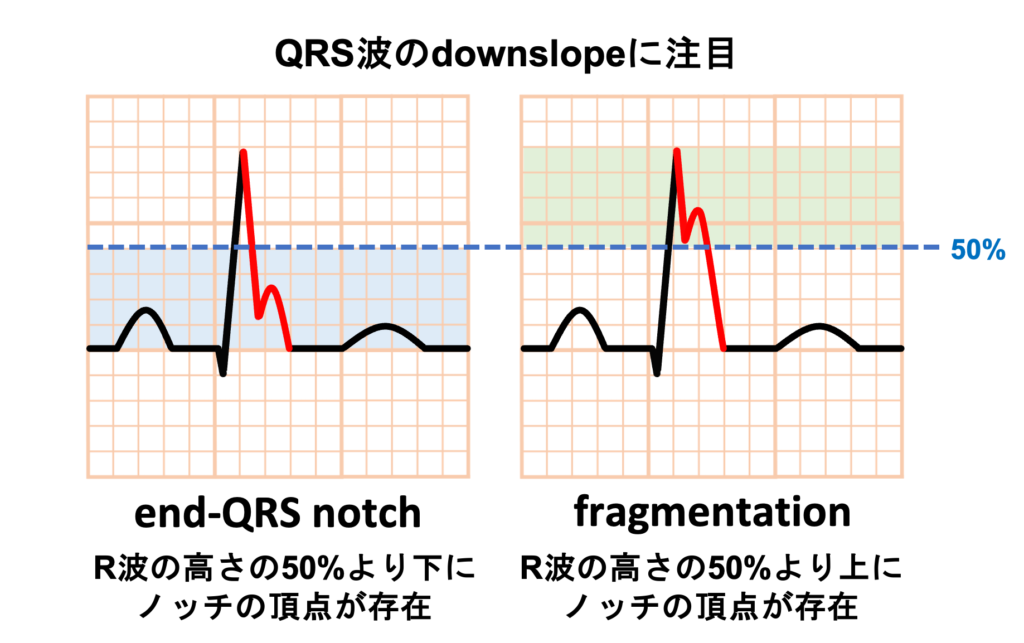

早期再分極とfragmentation

早期再分極に見られるQRS波の下行脚に発生するノッチ(end-QRS notch)はR波の振幅の50%以下の部分に生じます。R波の振幅の50%以上の部分で生じるノッチはfragmentationと判断します4)。スラーに関しても同様です。

参考文献

1)A clinical approach to early repolarization. Circulation. 2013 Apr 16;127(15):1620-9.

3)The electrocardiogram at a crossroads. Circulation. 2013 Jul 2;128(1):79-82.

4)The Early Repolarization Pattern: A Consensus Paper. J Am Coll Cardiol. 2015 Jul 28;66(4):470-7.

書籍

今さら聞けない心電図 P60-61

心電図免許皆伝 P101-105